|

Téléchargez le fichier PDF |

CATHMA

Compte rendu de la réunion du 16 février 1993 à Arles

Journée

d’étude sur les amphores tardives

Présents : S. Barberan, S. Bien, M. Bonifay, J.-B. et G. Féraud, F. Gateau,Y.

Marnez, L. Martin, J.-C. Meffre, F. Paillard, C. Pellecuer, D. Pieri, J.

Piton, C. Raynaud, C. Richarte, L. Rivet, S. Saulnier.

Excusés : M.-B. Carre, F. Coeur-Mezzoud, G. Demians d’Archimbaud, R. Guéry,

M. Leenhardt, J-P. Pelletier, J. et Y. Rigoir, L. Vallauri, F. Villedieu.

Après avoir visité le chantier (en voie d’achèvement) de l’Institut de Recherche sur la Provence Antique (I.R.P.A.) sous la conduite de MM. Claude Sintes et J. Piton, les participants se sont réunis dans la salle de conférence du Musée Réattu. Un lot de matériel important, issu des fouilles d’Arles et de Marseille, avait été rassemblé par les coordinateurs de la réunion en vue d’illustrer la typologie des amphores tardives. Chacune des principales productions d’amphores a ainsi fait l’objet d’un petit exposé de synthèse dont les propositions furent discutées par l’ensemble des participants et enrichies de données souvent inédites. A l’issue de cette fructueuse réunion, il apparaît possible de constituer un groupe restreint de recherche sur la typologie et la datation des amphores importées en France méditerranéenne du IVe au VIIe siècles ; une enquête pourrait être lancée en 1994 sur le modèle de celle réalisée en 1987 sur les céramiques communes importées.

N. B. : Il est proposé de ne pas utiliser exclusivement la typologie de Keay. Celle-ci doit être réservée aux amphores qui n’ont pas fait l’objet avant 1984 d’une appellation satisfaisante (ex. : les amphores africaines cylindriques de grande dimension Keay XXXV, LV, LXI, LXII...) ; en revanche il est pratique de conserver les anciennes appellations pour la majorité des autres types (ex. : Dressel 23, Almagro 51B ou 51C, Late Roman Amphora 1 à 7, Africaines I et II A-D, Robinson M 273...).

1) Les productions ibériques

(présentées par CI. Raynaud)

Deux régions (la Bétique et la Lusitanie) produisent principalement quatre types d’amphores:

- Dressel 23

Avatar de la célèbre Dressel 20, amphore à huile produite en Bétique au Haut-Empire, le type Dressel 23 se caractérise par la même gag grossière, sableuse, de couleur beige, parfois légèrement brun-rouge ou grise, à surface grise ou blanc-laiteux ; grosses inclusions luisantes de quartz. Il semble également destiné au transport de l’huile (aucun exemplaire poissé ne paraît avoir été signalé).

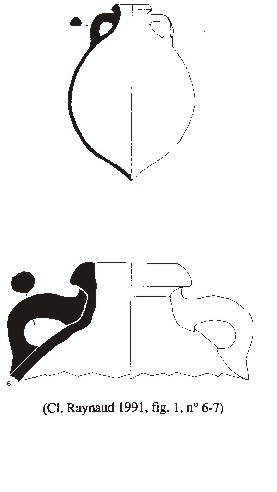

Datation et discussion : Apparu à la fin du IIIe s. (MartinKilcher 1987) ce type est encore attesté au milieu du Ve s.(Keay 1984). Si l’exemplaire trouvé dans un contexte VIe s. à Pollentia paraît résiduel (Keay 1984), cette forme peut encore se rencontrer dans la deuxième moitié du Ve s. (Arles, IRPA, comblement d’un puits, inf. J. Piton ; Marseille, Bon-Jésus, comblement du puits, fouille P. Reynaud, inf. D. Pieri) . Il semble que les exemplaires les plus tardifs (Ve s.) se caractérisent par un bord à section triangulaire nettement dégagé des anses (Cl. Raynaud 1991, fig. 1, n° 6-7) et une plus grande variété dans la qualité des pâtes. A l’inverse, durant le Haut-Empire, n’importe quel fragment de panse de Dressel 20 peut être identifié comme tel par le simple examen de la pâte (inf. L. Rivet).

- Almagro 51 B

Cette amphore, très abondante à l’ouest du Rhône, paraît avoir la même origine que la Dressel 23 ; sa pâte est très comparable. En revanche son contenu est différent (salaisons de poissons)

Datation et discussion : La fourchette chronologique est comparable à celle de la Dressel 23, de la fin du IIIe s. au milieu du Ve siècle (Keay 1984).

- Almagro 50

Probablement originaire de Lusitanie, cette amphore présente une beige-orangé sableuse avec de nombreuses petites inclusions de calcite et de quartz, ainsi qu’un peu de mica. Contenu : Des résidus de poissons ont été trouvés à l’intérieur de ces amphores sur plusieurs épaves (ex. : Port-Vendres I).

Datation et discussion : du début IVe s. au Ve siècle (Keay 1984). Attestée au début du Ve siècle à Arles (Congès 1991).

- Almagro 51 C

Deux qualités de pâtes (selon J. Piton) pour cette amphore généralement considérée comme originaire de Lusitanie : a) pâte brune assez fine ; b) pâte orangée granuleuse. S. J. Keay distingue quatre qualités de pâtes et estime que cette amphore a pu être produite en plusieurs points de la péninsule ibérique (Bétique, Tarraconaise) ainsi qu’en Afrique du Nord. Contenu : saumures ?

Datation et discussion : de la fin du IIIe s. au milieu du Ve siècle.

2) Les productions gauloises

(présentées par C. Raynaud)

Selon F. Laubenheimer les productions d’amphores gauloises ne dépasseraient pas la fin du IIIe siècle. Or dans plusieurs contextes du Languedoc datés du IV’ s., on rencontre des lots non négligeables d’amphores gauloises généralement interprétées comme résiduelles. A Arles, au sein du matériel recueilli lors de la fouille de la voie à l’ouest du cirque (chantier IRPA, inf. J. Piton), les amphores gauloises représentent 12% du total des amphores, soit le deuxième lot le plus important après les amphores africaines. Certes ces amphores ne présentent aucune différence typologique par rapport aux exemplaires du IIIe siècle ; cependant n’y a-t-il pas lieu d’envisager une poursuite de la production de ces amphores jusque vers le milieu du IVe siècle ? En revanche ces amphores sont complètement absentes des contextes du Ve siècle (Congès 1991, Bonifay 1986).

3) Les productions de Maurétanie Césarienne : le type Dressel 30

(présentées par J. Piton)

Imitant les amphores vinaires gauloises à fond plat, ces conteneurs paraissent majoritairement originaires de l’actuelle Algérie (timbres tubusuctu, moderne Tiklat). Ils présentent généralement une pâte rosée à surface jaune-verdâtre, avec de nombreuses petites inclusions noires et rouges. Ils semblent destinés au transport du vin (exemplaires poissés).

Datation et discussion : Ces amphores sont généralement datées du milieu du IIe s. à la fin du IIIe siècle. A Arles, ces amphores sont caractéristiques de la fin du IIIe siècle. La production semble toutefois se poursuivre au IVe s. (épave de Pampelonne) voire même au Ve s. (Keay 1984).

4) Les productions tripolitaines

(présentées par J. Piton)

- Ostia I, fig. 453-454

Cette amphore à “ dure, rouge pâle avec de petites inclusions de calcite et à surface beige, est généralement considérée comme originaire de Tripolitaine (toutefois rare dans les musées lybiens, inf. J. Piton). Contenu : vin ou salaisons (certains exemplaires poissés).

Datation et discussion : Ce type d’amphore caractérisé par une lèvre biconique prend dès la fin du IIe s. la relève d’un type à col droit attesté dès le Ier s. (Pompéi). Il est encore bien attesté au IVe s. (épave de Pampelonne) voire même au milieu du Ve siècle (Villedieu 1984).

- pour mémoire : Parmi les productions tripolitaines plus classiques on observe la diffusion au Ve s. dans le Midi de la France de quelques exemplaires d’amphores cylindriques peut-être attribuable au type Tripolitaine III.

5) Les productions italiques : le type Keay LII (présentées par D. Pieri):

Malgré une assez grande diversité de pâtes, on estime que ce type d’amphore a été majoritairement produit en Italie du Sud (sans exclure d’autres possibilités). Ces pâtes ont toutefois en commun une forte proportion de mica (bien visible en surface), un aspect assez grossier et une teinte dominante beige. Étant donné que tous les exemplaires retrouvés en milieu humide sont poissés, on estime que ce conteneur était destiné au transport du vin.

Datation et discussion : Ce conteneur semble apparaitre dès le IVe siècle : très commun au milieu du Ve s., il ne paraît pas être importé en Provence au-delà de la fin de ce siècle (Pieri 1992).

6) Type de provenance indéterminée (Bonifay-Villedieu 1989, Fig. 14 n° 18)

Présentant une pâte marron-orange dure et compacte, avec de nombreuses inclusions noires et quelques grosses inclusions blanches, ce conteneur est attesté en petites quantités à Marseille, Arles, Ravenne, Tarragone...

Datation et discussion : Ve siècle ? Ce type (proche de la forme Egloff 171) présente avec les deux types précédents des analogies typologiques qui ne sont peut-être pas fortuites : fond plat ombiliqué, panse tronconique, anses à section ronde ou ovale, bord anguleux. (selon M. Bonifay, contra : Cl. Raynaud).

7) Les productions de Méditerranée orientale (présentées par D. Pieri)

- Carthage Late Roman Amphora 1

Cette amphore se reconnaît facilement aux larges cannelures (en forme d’escaliers) qui parcourent toute sa panse. La pâte est généralement jaunâtre, sableuse, avec de nombreuses inclusions noires, blanches et rouges : on distingue cependant une variété très sableuse et pulvérulente et une variété plus dure et plus fine. L’origine de cette amphore est à rechercher sur les côtes de la Cilicie, autour d’Antioche, à Chypre et à Rhodes (Empereur, Picon 1989). Il convient peut-être de critiquer l’hypothèse selon laquelle ce conteneur serait principalement destiné au transport de l’huile : les exemplaires datés du Ve s. à Marseille et à Port-Vendres. trouvés en milieu humide, sont tous poissés (Bonifay 1986), ceux du VIe s.. issus d’un terrain sec, portent également quelques traces de ce revêtement interne (contenu : vin ?).

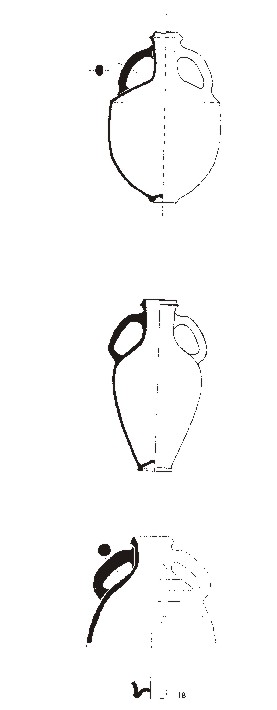

Datation et discussion : Il serait nécessaire de distinguer deux types chronologiquement distincts : le type à col étroit et panse plus ou moins globulaire (forme Egloff 169), caractéristique du Ve s., et le type à col large et panse plus étroite (forme Egloff 164) qui n’apparaît pas avant le VIe s. voire même la fin de ce siècle (Pieri 1992). Le bord des exemplaires les plus anciens (dont le diamètre n’excède pas 8,5 cm) est toujours souligné par un bandeau. Ce type ancien semble apparaître à la fin du IVe s. (1 fragment dans le remblai de la voie du cirque à Arles, chantier IRPA, inf. J. Piton). Est-il souhaitable de distinguer une forme L.R.A. 1 a et une forme L.R.A. 1 b en se fondant uniquement sur la largeur du col ?

- Late Roman Amphora 2

Cette amphore qui porte un décor au peigne très caractéristique sur son épaulement, est particulièrement abondante dans les régions de la mer Noire et de la mer Egée. Sa “ est fine, brune ou orange clair. riche en mica (visible sur la paroi interne) et en inclusions de calcite qui ont souvent éclaté à la surface du vase : la surface externe est beige. Contenu : incertain, quelques tessons poissés à Marseille.

Datation et discussion : On suit l’évolution typologique de cette amphore depuis les exemplaires au col terminé par un large bandeau évasé datés du IV’ s. sur l’Agora d’Athènes, jusqu’aux exemplaires de l’épave de Yassi-Ada (VII’ s.) dont la lèvre est plus courte. Ce type apparaît au VI’ s. à Marseille (Pieri1992) et à Arles (inf. J. Piton).

- Late Roman Amphora 3

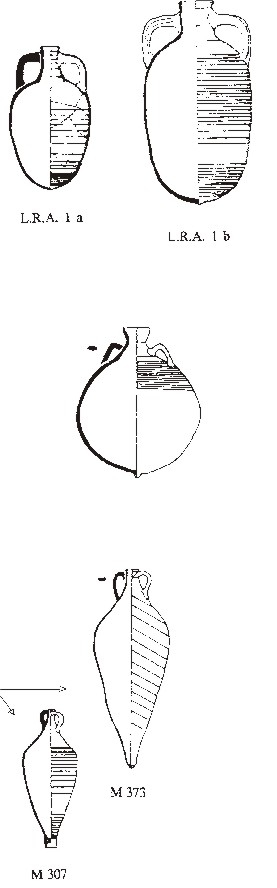

Ce type d’amphore à pâte très caractéristique, brun-roux, fine, très micacée, est le dernier avatar d’une longue production de conteneurs de petites dimensions, tout d’abord globulaires et mono-ansés au Ier s. (forme Robinson F 65-66) puis fuselés et dotés de deux anses à partir de la fin du IV’ s.(formes Robinson M 307 et M373 = Carthage L.R.A. 3). On pense qu’il est originaire de la région de Sardes (Turquie). Contenu : incertain (les exemplaires trouvés à Marseille sont systématiquement poissés (Bonifay 1986, Pieri 1992)

Datation et discussion : Il semble nécessaire de conserver la distinction entre la forme Robinson M 307 à col et anses courts et à fond plat ombiliqué, et la forme M 373 à col et anses plus allongés et à fond pointu. La première variante est attestée à Arles au début du Ve s. (Congès 1991), la seconde à Marseille au milieu et dans la seconde moitié de ce siècle (Bonifay 1986, Pieri 1992). Ce type disparaît à Marseille au courant du VIe siècle.

- Late Roman Amphora 4

Cette amphore se reconnaît à sa “ marron, compacte et friable, contenant des inclusions blanches et un peu de mica, mais surtout aux nombreuses barbules d’argiles qui entourent son embouchure. On l’appelle également ”amphore de Gaza", du nom de L.R.A. 1 a

la principale région productrice, bien que des ateliers aient été également reconnus dans le delta du Nil. Contenu : le célèbre vin de Gaza semble ne pas avoir été la seule denrée transportée dans ces amphores puisque certaines de celles recueillies à Marseille n’étaient pas poissées.

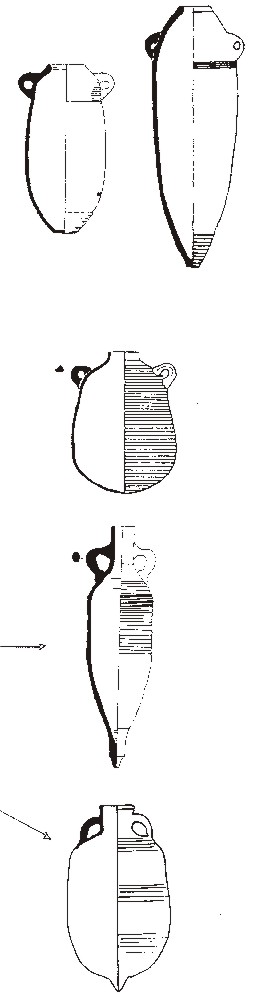

Datation et discussion : Comme pour les types L.R.A. 1 et 3, il est nécessaire de distinguer deux variantes qui se succèdent dans le temps : a) la variante globulaire à lèvre courte et anses proches du bord, qui est typique du Ve siècle (Congès 1991); b) la variante plus fuselée, à lèvre haute et anses éloignées du bord, qui apparaît à Marseille au VIe s. et semble toujours attestée au début du VII’ siècle (Bonifay 1986, Pieri 1992).

- Late Roman Amphora 5 et 6

On l’appelle encore “bag-shaped amphora”. La distinction entre les types LRA 5 et 6 se fait par l’aspect de la pâ1g. Elle est sableuse, pulvérulente, de couleur beige à orange sur le type 5 ; très cuite, rouge au cœur et grise en surface sur le type 6. Une grande incertitude règne quant à l’origine de ces conteneurs, largement répandus dans l’aire syro-palestinienne du IIe au IXe siècles. Le type 6 est très vraisemblablement produit en Palestine ; il en est peut-être de même pour le type 5 mais on connaît surtout des ateliers ayant produit ce dernier type dans le delta du Nil et en Moyenne Égypte. Il est difficile de se faire une idée définitive sur le sujet en étant si loin des centres producteurs. Contenu : incertain (vin?).

Datation et discussion : Il est clair à Marseille que l’amphore L.R.A. 6 est plutôt typique du Ve siècle (Bonifay 1986, Pieri 1992). L’amphore L.R.A. 5 est particulièrement abondante dans la deuxième moitié du VIe et la première moitié du VIIe siècle (Ibidem) ; elle semble toutefois apparaître en petite quantité dès la deuxième moitié du Ve siècle (Marseille, Bon-Jésus, fouille P. Reynaud. inf. D. Pieri).

- Amphores égyptiennes : types Egloff 172-177

Caractérisées par leur pâte brun foncé (“chocolat”), à l’aspect légèrement feuilleté, riche en mica, ces amphores apparaissent toujours en très faible quantité sur les sites du Midi de la France. Les types Egloff 172 et 177 sont attestés à Arles, ce dernier dans un contexte du début du Ve siècle (Congès 1991). Le type 173 ou 174 (= L.R.A. 7) est attesté à Marseille à la fin du VIe s. et au VIIe siècle (Bonifay 1986, Pieri 1992).

- Robinson M 273

La pâte, est rougeâtre, assez fine, contenant des petites inclusions noires, grises et blanches ainsi que du mica ; la surface est grise ou rouge, très micacée. On ne connaît ni l’origine de cette amphore, ni son contenu (exemplaires toujours poissés à Marseille). Datation : IVe-Ve siècles.

8) Les productions africaines

(présentées par M. Bonifay et J. Piton)

La pâte de ces amphores est généralement orange, granuleuse avec des inclusions de quartz et de calcite ; la surface blanche est tes caractéristique (réaction chimique lors de la cuisson, due à la présence de sel dans l’eau ayant servi à confectionner ces amphores).

8.1) Les amphores africaines “classiques” :

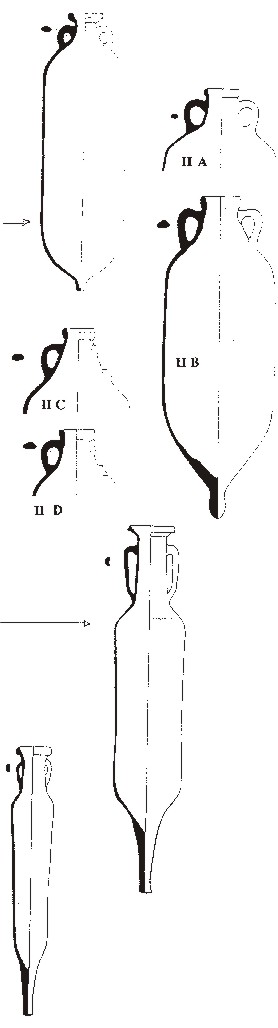

Il s’agit des types Africaine I et II (“Africana piccola” et “Africana grande”) définis par Cl. Panella (Panella 1982).

- Type Africaine I : petite amphore cylindrique à lèvre convexe déversée, col court tronconique, fond à pointe peu prononcée. La est souvent caractérisée en section par un feuilleté de gris sur fond orange. Contenu : huile, principalement.

Datation : de la fin du IIe s. à la fin du IVe s. (forme attestée dans le remblai de la voie du cirque à Arles, chantier IRPA, inf.J. Piton).

- Type africaine II : II s’agit d’une amphore cylindrique plus haute et plus large que l’Africaine 1. Le col tronconique reste assez court, les anses ont un profil “en oreilles”, le fond est terminé par une pointe massive. Du point de vue du bord, quatre variantes ont été distinguées : II A = bord arrondi en bourrelet pouvant être marqué d’un escalier (II A “con gradino”) ; II B = bord plus large, à section plus ou moins M II B, rectangulaire ; II C = bord vertical, large, très fortement convexe : II D = bord vertical, large, à face plane, simple prolongement du col. II C Contenu : principalement salaisons de poissons (?).

Datation : IIIe-première moitié du IVe s., peut-être jusqu’à la fin de ce siècle (bien qu’aucune amphore de ce type n’ait été relevée dans le remblai de la voie du cirque, Arles, chantier IRPA, J. Piton).

8.2) Les amphores africaines cylindriques de moyennes dimensions.

Il s’agit d’un groupe assez hétérogène ayant en commun un corps cylindrique ou légèrement tronconique assez étroit mais très allongé, terminé par une longue pointe. Le bord présente de multiples variantes que S. J. Keay a tenté de classer au sein de son type XXV A à Z. Contenu : incertain (salaisons de poissons, vin ?), beaucoup d’exemplaires trouvés en fouille sous-marine sont poissés.

Datation et discussion : Ces amphores semblent apparaître au début du IVe s. (peut-être dès la fin du IIIe s. selon Manacorda 1977) et disparaître au cours des premières décennies du Ve siècle. D. Pieri signale quelques fragments dans un contexte deuxième moitié Ve s. à Marseille (chantier BoneJésus) mais l’époque de grande diffusion de ces amphores est à placer dans la deuxième moitié du IVe s. et le début du Ve s. (61 % du total des amphores dans le remblai de la voie du cirque, Arles, chantier IRPA, J. Piton).

8.3) Les spatheia

Il s’agit de modèles réduits du type précédent ; le terme spatheion (rnmabcov), issu des papiri égyptiens, a été attribué – sans doute à tort – à ces amphores en raison de leur forme fuselée et courte, qui rappelle celle d’une épée. Contenu: incertain.

Datation et discussion : Cette amphore semble caractéristique du Ve siècle. Dans nos régions, en effet, on ne la rencontre pas dans les contextes de la fin du IVe s. et dès la seconde moitié du Ve siècle elle est associée (Marseille. Bon-Jésus. D. Pieri) à une variante de plus petites dimensions encore, qui semble subsister seule au cours des VIe et VIIe siècle. Cette variante tardive de spatheia est encore mal connue. certains exemplaires pouvant en outre avoir une origine non africaine, orientale peut-être.

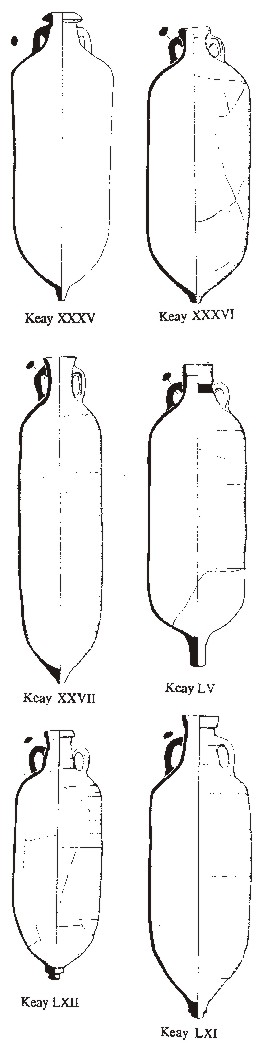

8.4) Les amphores africaines cylindriques de grandes dimensions

A la fin des années 1970, grâce aux fouilles menées à Carthage, il est apparu nécessaire de constituer un nouveau groupe de conteneurs au sein des “amphores cylindriques de l’époque impériale tardive” (comme elles avaient été dénommées par D. Manacorda à l’issue des fouilles d’Ostie) : à côté des amphores fuselées de moyennes dimensions, apparaissaient des amphores également cylindriques mais de dimensions plus importantes par la hauteur et le diamètre de la panse. Ces amphores ont fait l’objet d’une tentative de classification par S. J. Keay (types XXX à XLV, LV à LXIV). La morphologie et la datation de ces différentes variantes demeure toutefois assez imprécise. On remarque sur ces amphores une plus grande variété de pâtes : à côté de la pâte africaine classique, on note des pâtes beiges mal cuites à surface pulvérulente, et des pâtes roses à surface jaunâtre Contenu : incertain, nombreux exemplaires poissés à Marseille (Bonifay 1986, Pieri 1992).

Datation et discussion : Selon Keay ces amphores, tous types confondus, doivent être situées entre le second quart du Ve s. et le milieu du VIe siècle. Les recherches récentes, menées notamment dans nos régions, permettent de modifier quelque peu cette hypothèse On peut en effet distinguer grossièrement – et provisoirement – quatre groupes

a) Les amphores qui apparaissent dès la fin du IVe s. et sont diffusées principalement au Ve siècle: Le type Keay XXXV est sans doute le plus commun ; bien attesté au milieu du Ve s. à Marseille (Bonifay 1986, Pieri 1992). il apparaît à Arles dés la fin du IVe s. (un fragment dans le remblai de la voie du cirque, chantier IRPA, J. Piton). Le type Keay LIX est présent à Arles au début du Ve siècle (Congès 1991). Les types Keay XXVII (classé par Keay dans les amphores cylindriques de moyennes dimensions mais n’y a-t-il pas également une amphore cylindrique de grandes dimensions qui porte le même col droit sans lèvre ?) et Keay XXXVI sont attestés au Ve siècle (Congès 1991, Bonifay 1986).

b) Les amphores qui apparaissent dans la deuxième moitié du Ve siècle: Type Keay LV (Pieri 1992).

c) Les amphores qui apparaissent au VIe siècle: Le type Keay LXII Il s’agit du type “standard” de l’amphore cylindrique de grandes dimensions caractérisé par un col à étranglement et à bord évasé à lèvre pendante et par un fond à renflement annulaire. A Marseille cette amphore semble apparaître en même temps que les formes Hayes 99 et 91C de sigillée africaine (Pieri 1992). Cette amphore connaît de multiples variantes (A à V chez Keay), certaines étant encore attestées à Marseille au VIIe siècle (Bonifay 1986).

d) Les amphores de la deuxième moitié du VIe s. et du VIIe siècle

Tout comme le précédent, le type Keay LXI possède un fond à renflement annulaire Son col est différent : simplement tronconique, il est terminé par un bandeau vertical plus ou moins massif et plus ou moins large. Cette amphore ne semble pas apparaître avant la deuxième moitié du VIe s. à Marseille (Pieri 1992), où elle est bien attestée au VIIe siècle (Bonifay 1986). Certains exemplaires présentent alors une pâte blanchâtre très grossière, à surface granuleuse verdâtre. Ce type se rencontre également au VIIe s. sur l’habitat de hauteur de San Antonino à Finale Ligure (Italie). Enfin il est attesté sur le site du Bouquet (Gard), dans le mobilier écrasé sur place d’une maison incendiée dans la deuxième moitié du VIIe s. ou la première moitié du VIIIe s. (datation par un sceau portant des caractères coufiques), en association avec un type d’amphore globulaire connu en orient dans le même horizon chronologique (fouille et information Chr. Pellecuer).

Bibliographie citée dans le compte rendu

Bonifay 1986 — Bonifay ( M.), Observations sur les amphores tardives de Marseille d’après les fouilles de la Bourse (1980-1984), Revue archéologique de Narbonnaise, XIX, 1986, p. 269-305.

Bonifay-Villedieu 1989 — Bonifay (M.) et Villedieu (Fr.), Importations d’amphores orientales en Gaule (Ve-VIIe siècles), dans Déroche (V.) et Spieser (J.-M.) (éd.), Recherches sur la céramique byzantine, Bulletin de Correspondance Hellénique, Supplément XVIII, Paris 1989

Congès 1991 — Congès (G.), Leguilloux (M.), Un dépotoir de l’Antiquité Tardive dans le quartier de l’Esplanade à Arles, Revue Archéologique de Narbonnaise, 24, 1991, pp. 201-234.

Egloff 1977 — Egloff (M.), Kellia, La poterie copte, Quatre siècle d’artisanat et d’échanges en Basse Égypte, dans Recherches Suisses d Archéologie Copte, vol. III, Genève 1977.

Empereur-Picon 1989 — Empereur (J.-Y.), Picon (M.), Les régions de production d’amphores impériales en Méditerranée orientale, dans Amphores romaines et histoire économique, Dix ans de recherche. Actes du Colloque de Sienne, Rome, Ecole Française, 114, 1989, p. 223-248.

Keay 1984 — Keay (S.J.), Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean, A typology and economic study : the Catalan evidence, BAR International Serie 196, Oxford 1984.

Manacorda 1977 — Manacorda ( D.), Le anfore, in Carandini (A.) et alii, Ostia IV. Studi Miscellanei, Roma, 1977, p.117-285.

Martin-Kilcher 1987 - Martin-Kilcher (S.), Die römischen amphoren aus Augst und Kaiseraugst, 1, Die Südspanischen Olamphoren (Gruppe 1), Augst 1987.

Panella 1982 — Panella (C. ), Le anfore africane della prima, media e tarda età imperiale, tipologia e problemi, in Actes du colloque sur la céramique antique de Carthage, 23-24 juin, 1980. Carthage: CEDAC, 1982, p.171-186.

Pieri 1992 — Pieri (D.), Amphores de l’Antiquité tardive d Marseille (corne du port antique, sondages DI[ 11 et DII 15), analyse stratigraphique et typologique, Mémoire de Maîtrise dactylographié, Aix-en-Provence 1992

Raynaud 1991 — Raynaud (C.), Les amphores, in : Solier (Y.) (dir.), La basilique paléochrétienne du Clos de la Lombarde, à Narbonne, Cadre archéologique, vestiges et mobiliers. Revue Archéologique de Narbonnaise Supplément 23. Paris, CNRS, 1991, p. 235-253

Riley 1982 — Riley (J.A.), New light on relations between the eastern Mediterranean and Carthage in the vandals ana Byzantine periods in : Actes du colloque sur la céramique antique de Carthage, 23-24 juin, 1980. Carthage : CEDAC, 1982, pp. 111-123.

Robinson 1959 — Robinson ( H.S.), The Athenian Agora, Volume V, Pottery of the Roman Period, Chronology, 1959.

Villedieu 1984 — Villedieu (Fr.), Turris Libisonis, Fouille d’un site romain tardif d Porto Torres, Sardaigne, BAR International Series 224, Oxford 1984.

Compte rendu rédigé par M. Bonifay, (CNRS-Recherches d’Antiquités Africaines). Merci de nous faire part de vos observations.