|

Téléchargez le fichier PDF |

CATHMA

Compte rendu de la réunion du 22 janvier 1993

Présents :I. Béraud, S. Bien, R. Boiron, M. Bonifay, M. Borréani, F. Cœur-Mezzoud,

C. D’Annoville, G. et J.-B. Féraud, C. Gébara, R. Guéry, P. Gull, M. Leenhardt,

L. Martin, O. Maufras, F. Paillard, J.-P. Pelletier, D. Piéri, J. Piton,

J. Proust, P. Reynaud, C. Richarté, J. et Y. Rigoir, L. Rivet, S. Saulnier,

L. Vallauri.

Excusés: G. Demians d’Archimbaud, F. Gateau.

I. JEDIDI (Tunisie) présenté par M. Bonifay.

La reprise, depuis 1991, des fouilles d’une basilique chrétienne à Jedidi (ville antique d’Asadi, près d’Hammamet) par Aïcha Ben Abed (Institut National d’Archéologie et d’Art, Tunis) et Michel Fixot (CNRS-Laboratoire d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne) a permis de mettre au jour et d’étudier sommairement plusieurs lots de céramiques dont la datation est comprise entre la fin du IVe et le VIIe s.

Quatre lots de céramiques sont présentés sous forme graphique (le matériel est resté en Tunisie), correspondant à quatre périodes de la stratigraphie. Cette périodisation est celle établie pour l’ensemble du site mais considérablement simplifiée

- Période 1: première basilique construite sur un îlot d’habitation antérieur (matériel provenant des sols d’abandon de cet îlot et des couches de remblai de construction.

- Période 2 : deuxième basilique élevée à l’emplacement de la première avec dilatation des espaces et surélévation du sol (matériel de la couche de remblai comprise entre le sol de la première basilique et celui de la seconde).

-Période 3 A : occupation à vocation domestique des annexes nord de la basilique (matériel issu de sols d’occupation et de remblais).

- Période 3 B : Dernier état d’occupation des annexes (sols d’occupation).

La datation de ces différents états est abordée par l’étude des sigillées claires africaines dont le répertoire de formes se distribue de la façon suivante

- Période 1 : f. H. 50, 60 (3 ex.), 64 (2 ex.). Une datation à la fin du IVe s. ou au début du Ve s. est probable.

- Période 2 : f. H. 50, 58, 59, 61A, 67, 76, 88, 91C. Le matériel de ces couches de remblai est pauvre et largement résiduel ; toutefois, la présence des f. 88 et 91C ne permet pas une datation antérieure au début du VIe s., voire même au second quart de ce siècle. La chronologie proposée pour les mosaïques de cette seconde basilique est identique.

- Période 3 A : f. H. 61B, 88 var., 93B, 103B, 104C, 12/110 var., 105, 105 var., Fulford 40 (ou assimilée). La transformation des annexes nord de la basilique en habitations précaires semble intervenir vers la fi du VIe s. (f. 104C et 105).

- Période 3 B : f. H. 50, 67, 91C et D, 98, 99,101,103B,105 (3 ex.), 105

var., 107 (complète), 109 (complète). Datation courant VIIe s.

Le matériel de l’état 3 A fait l’objet d’une présentation plus détaillée

Vers la fin du VIe s., les différentes catégories de céramiques se répartissent de la façon suivante (823 tessons, tous de production africaine)

- Amphores : TT = 66 %, IM = 9. Huit ex. appartiennent à un type particulier inspiré de la f. des amphores tripolitaines (anses sur l’épaulement); le neuvième est une amphore cylindrique de grande dimension.

- Vaisselle: TT = 34 %, IM = 50. Soit

- sig.cl.D:TT=55 %,IM=7;

- céramique modelée: TT = 5 %, IM = 7 ;

- céramique culinaire (marmites, dont patine cendrée) : TT = 13 %a, IM = 13 ;

- céramique commune autre (jattes, cruches, etc.) : TT = 70 %, IM = 19.

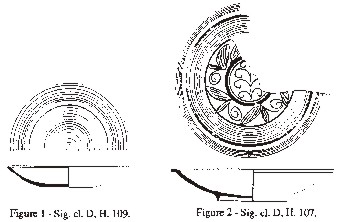

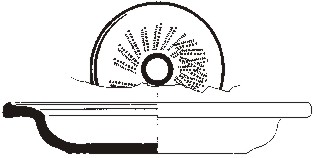

Dans les couches de l’état 3 B, on remarque 2 amphores cylindriques de grande dimension, complètes, de type indéterminé, proches des types Keay VIII et LXIV (Fig. 3 et 4), et les 2 assiettes en sig. cl. D de f. H. 107 et 109 (Fig. 1 et 2).

II. EYGUIÈRES

présenté par J.-P. Pelletier.

Les ramassages de surface effectués sur le site de Saint-Pierre-de-Vence depuis plus de 15 ans avaient montré l’importance de l’occupation de la fin de l’Antiquité. Sur un total de plus de 2000 tessons, les cl. B et Luisantes représentent 16 %, les cl. D 3,9 %, les DS.P. 15,3 %, les communes grises de l’Antiquité tardive 25>7 % et celles du Haut Moyen Age 2,6 %.

Ces indications ont été confirmées par deux campagnes de fouilles qui ont permis de mettre au jour la partie thermale d’une villa dont la construction semble dater de l’Antiquité tardive.

A titre d’exemple, la stratigraphie du praefurnium fournit des éléments d’appréciation

1. Vers la fin du IVe-début Ve s., construction suivie de l’occupation des thermes. La cl. D est rare (1 fond et 1 marli H. 91). La sig. cl. C est représentée par 2 fr. retaillés du fond d’un grand plat (Lamb. 42/48, Salomonson d/e/f, H. 48 B-54-55) décorés de motifs non répertoriés (amour chevauchant un dauphin et personnage porté par un oiseau correspondant à l’enlèvement de Ganymède, étudiés par R. Guéry). Pour la Luisante, des f. Lamb. 1/3, des mortiers, des décors ocellés du type Portout. En DS.P., une seule f. 6 guillochée de la basse vallée du Rhône. Les amphores sont orientales, espagnoles et africaines. La commune grise ne semble pratiquement pas encore exister.

2. Dans les couches de réoccupation après abandon, de la fin du Ve et dans le courant du VIe s., le matériel est abondant : 735 tessons. Les 94 fr. de cér. antiques diverses sont résiduels. Les 393 fr. d’amphores proviennent surtout de 3 objets : 1 Keay LXII presque complète, un fond d’africaine et 1 spatheion de type tardif. La cl. D est inexistante. Les 32 fr. de DS.P. sont représentés (Fig. 5) par des types habituellement attribués au courant ou à la fin du Ve s., mais aussi par d’autres, dont 1 f. 18 à cordon à faux godrons et décor d’ondes. Les 216 fr. de com. grises sont de f. A3 et B3, variantes d’origine souvent marseillaise de types courants au VIe s. ; un gros fr. de f. B provient de la région d’Apt; d’autres bords parfois associés à des fonds, en pâte plus fine, correspondent à des types tardifs, de la deuxième moitié ou de la fin du VI’ s.

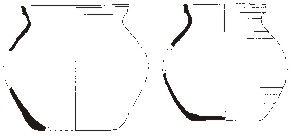

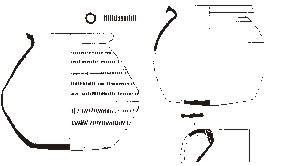

Pour les réoccupations, ou la continuité de l’occupation du site au Haut Moyen Age (notamment dans le tepidarium et la piscine froide), du VIIe au IXe-Xe s., on ne retrouve que des pots à fond large. Les exemplaires à fond plat et rebord en poulie sont en pâte grise grossière (fabrication locale, Fig. 6). Ceux en pâtes grises plus fines ou kaolinitiques sont à fond bombé, avec des rebords de différents types et parfois des décors à la roulette; un seul comporte une anse (Fig. 7).

III. LES BAUX-DE-PROVENCE

présenté par O. Maufras et C. D’Annoville.

Le projet de restauration et de réhabilitation du plateau des Baux-de-Provence mené conjointement par la mairie et les Monuments Historiques depuis 1986 donne lieu à un programme de sauvetages archéologiques qui a débuté en 1992 par une campagne de reconnaissance de 3 mois. Douze sondages ont été percés sur l’ensemble du secteur, en contrebas du château. Presque tous ont livré – bien qu’en faible quantité – du mobilier céramique de l’Antiquité tardive, résiduel. Trois sondages ont permis de mettre au jour des niveaux en place de cette période

- Dans le premier (sondage 3), a été dégagé une section de rempart dont les niveaux de construction ont livré du matériel de la fin Ve-VIe s. : de la cl. D (f. H. 61B, 91), de la sig. cl. B/Luisante, de la DS.P. (f. 4, 8, 18), des fr. d’amphores Almagro 51 B, LRA 1, Keay XXXV.

- Dans le deuxième (sondage 2B) a été fouillé une partie de bâtiment, vraisemblablement d’habitation, à proximité et dans le périmètre supposé du rempart. Il n’a pas été retrouvé de niveaux d’occupation et la datation est induite par le mobilier parcimonieux des remblais d’abandon

com. grise, DS.P.P. dont 1 f. 29 et un décor de palmettes sur fond de plat (Fig. 8), de la cl. D (f. H. 87 B et C).

- Le troisième sondage (sondage 10) est en limite méridionale des quartiers bâtis du village. Il touche un bâtiment dont seuls les remblais extérieurs ont été fouillés. Au-dessus d’un sol stérile, le premier niveau de destruction-abandon a livré une cl. D f. Lamb. 24 ou Fulford 40, des com. grises (variantes 133) dont un fr. de mortier et des fr. d’amphores africaines et LRA 1.

Le 12 février 1993, à Arles (10 h.), le RV est à l’I.R.P.A., pour une journée d’étude sur les amphores tardives : chacun est invité à apporter du matériel.