|

Téléchargez le fichier PDF |

CATHMA

Compte rendu de la séance du 18 décembre 1992

Présents : G. Démians d’Archimbaud, M. d’Annoville, S. Bien, M. Bonifay,

R. Boiron, R. Broecker, F. Cœur-Mezzoud, G. et J.-B. Féraud, B. Garnier,l.

Ganet, F. Gateau, C. J.-P. Pelletier, D. Pieri, J. Proust, C. Raynaud,

Y. et J. Rigoir, C. Richarté, L. Rivet, S. Saulnier, L. Vallauri.

Excusé: J. Piton

Digne : N.-D. du Bourg, fouille G. d’Archimbaud.

La fouille effectuée de juillet à octobre 1992, puis le suivi des travaux d’urgence réalisés par le service des Monuments Historiques pour la construction de la crypte archéologique (travaux très rapides et difficiles à contrôler) ont mis en évidence diverses structures du Haut Empire et de l’Antiquité tardive, à l’ouest et au nord des deux églises précédemment dégagées. Un édifice antique important dut exister dans cette zone, réorganisé cependant à la fin du Ier et au IIe siècle avec la construction d’un mur à redents (peut-être une clôture) contre lequel fut aménagé un vaste portique et diverses constructions. Des égouts et drains existaient aussi. Dans l’Antiquité tardive, ces constructions furent soit réutilisées (mur à redents), soit transformées avec la mise en place d’un portique plus étroit, scandé de piliers cruciformes et d’une porte à colonnes établie à l’Ouest de la façade de la grande église; un nouveau drain fut établi tandis que des remblaiements se produisaient dans les diverses zones, entaillés par la mise en place de quelques tombes sous tuiles.

Ces couches ont livré peu de céramiques de cette époque souvent avec un fort pourcentage de céramiques antiques résiduelles dont des céramiques engobées.

La sigillée claire D est homogène: forme 61 B tardive, 91 A, claire C: 71, 73, 74, datable du milieu du Ve s.

Une forme plus tardive 100-101 a été trouvée dans l’environnement d’une tombe.

Les amphores sont représentées par des spatheia, des amphores africaines ainsi que des LR3 orientales.

La DSP est étrangère aux productions du Sud de la Provence, et renvoie aux types de la vallée du Rhône et aux productions languedociennes auxquelles ressemblent deux fonds d’assiettes largement décorés. Lors des campagnes précédentes un tesson d’origine certainement languedocienne avait déjà été trouvé.

La céramique commune grise peu abondante est surtout représentée par de gros mortiers en pâte mi-fine, mi-grossière, striés horizontalement à l’extérieur, présents à Saint-Blaise et à Arles, ce qui confirme les relations avec la basse vallée du Rhône.

L’étude de ce matériel est particulièrement intéressante, dans cette région, où les découvertes de cette époque sont encore rares.

GAP. Hôtel du Département . fouille I. Ganet, étude du matériel C. Richarté.

Les fouilles menées du ler avril au 30 juin sur une surface de 800m2, ont livré un abondant matériel du Haut Empire mais également des niveaux tardifs particulièrement intéressants, présentant un faciès qui semble typique des régions alpines. Au cours de cette opération quatre phases ont pu être distinguées

État 1. correspond à un bâtiment composé d’un espace central (7 x 8 m), orné de peintures murales ( en cours d’étude) et bordé d’une galerie. Cet espace de circulation en terre battue a fonctionné de la fin du Ier siècle avant au Ier siècle après (amphores massaliètes et Dressel 7/11, céramique arétine, Sigillées sud gauloise : Drag 33, 29 et ollae augustéennes en cér. commune grise). Le plan de l’édifice ainsi que le dépôt d’une centaine de monnaies nous incitent à y voir un fanum .

État 2. A l’extérieur du bâtiment dans la zone sud, sont également attestés des niveaux Ier-IIe siècle après J.-C, en même temps que le bâtiment précité continue à être utilisé.

État 3. Alors que la première construction est abolie, s’élève un autre édifice dont un lambeau de sol avait été conservé, attestant d’une occupation IVe-Ve siècle après J.C. C’est ce mobilier qui a fait l’objet de la présentation CATHMA.

État 4. Plus récent, se rapporte aux périodes médiévales et modernes (Palais épiscopal).

Le mobilier de manière globale se compose de 93,5 % de céramique fine et de 6,5 % d’amphores sur un lot de 1 524 fragments.

A l’intérieur de la première catégorie la répartition est la suivante

Importations africaines : 1,61 %, DS.P : 1,7 %, céramique commune grise Haut Empire 6,2 % et ATHMA : 9,5 %, sigillées B/Luisantes et cér. à revêtement argileux tardives indéterminées: 15,85 % , cér. engobées attribuables aux productions Haut Empire : 3,7 %, la sigillée sud gauloise : 22,8 %, la sigillée Centre de la Gaule : 0,07 %, la cér. arétine : 0,3 %, la cér. métallescente : 0,07 %, la cér. à paroi fine : 0,56 %, la cér. àvernis rouge pompéien : 0,07 %, le lot des cér. communes ( pâte claires, brunes, culinaires micacées) : 37,7 %, Lampe ( de Firme et Paroi fine) : 0,3 %.

Dans les niveaux de la fin de l’antiquité, le matériel, constitué de 616 fragments, se compose ainsi :

1. les importations : 3,25 % d’importations africaines avec des culinaires africaines Hayes 23, pour la sigillée claire C des formes Hayes 50, et S. claire. D (informe) ;

2. Les productions gauloises :

3,89 % de DS.P. avec un répertoire pratiquement inédit, à l’exception d’un bol 6 à décor de palmette. Le plus souvent, les pièces sont soigneusement lissées et comportent dans la plupart des cas un engobe très foncé, presque noir qui nous amène à penser que nous avons vraisemblablement à faire à des productions locales.

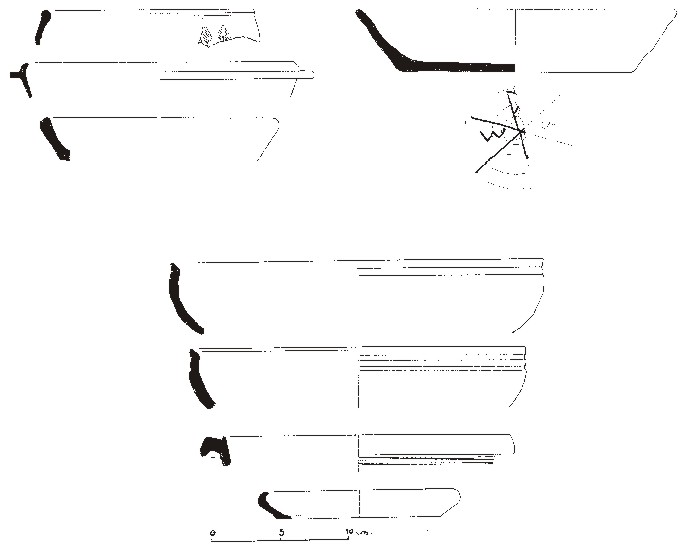

8,28 % de sigillées claires B représentées par des formes Desbat 3 (les mieux attestées), des imitations de Drag. 33, des bols guillochés Desbat 8 et enfin des formes de plat Lamboglia 10.

8,77 % de sigillées Luisantes que l’on retrouve quasiment dans les même proportion que la B, avec la forme Lamboglia 2/ 37 à décor ocellé très bien représentée, la forme de bol Lamboglia 1/ 3 ainsi que la forme de mortier Drag. 45.

11,69 % de cér. à vernis argileux (qui n’entrent dans aucunes des catégories précédentes en l’absence de formes ou de critères précis).

12,18 % de cér. communes grises attestées par des formes fermées de type o ll a mais également des mortiers à collerette, des jattes et enfin des plats. Cette production nous a semblablement paru originale de part l’aspect particulier de la pâte, fortement micacée ou contenant également de grosses inclusions blanches, et de par le répertoire des formes faisant de large emprunt à la céramique fine (avec en particulier une forme de plat inédit).

40,58 % regroupent des céramiques à pâte claire, brunes, difficilement datables et des sigillées sud gauloises pouvant être considérées comme résiduelles.

Le mobilier amphorique est constitué de 50,51 % d’amphores de type indéterminé, 22,22 % d’amphores africaines à surface grise et un autre type indéterminé, 11,11% d’amphores orientales de type Gaza, Late Roman VI, 6,06 % d’amphores ibériques de type DR 23 ou Keay XIII, 5,05 % d’amphores massaliètes, 2,02 % d’amphores italiques, 3,03 % d’amphores gauloises.