|

Téléchargez le fichier PDF |

CATHMA

Compte rendu de la réunion du 21 janvier 1999

Présents : S. Barberan, G. Demians, d’Archimbaud, F. Dridi, G. et J.-B.

Féraud, C. Jandot, M. Leenhardt, F. Paillard, C. Pellecuer, J.-C. Pelletier,

D. Piéri, J. Pournot, L. Rivet, S. Saulnier, J.-C. Treglia, M. Valente,

L. Vallauri, B. Vasselin, C. Vicente.

Excusés : M. Bonifay, J.-P. Pelletier, J. Piton, C. Richarté, Y. et J.

Rigoir.

I. LES AMPHORES ORIENTALES TARDIVES EN GAULE (IVe -VIIe siècles).

Quelques

éléments pour une approche économique (D. Piéri).

Les résultats exposés ici constituent une rapide synthèse d’une thèse de doctorat soutenue en octobre 1998 à Aix-en-Provence1. Seuls trois aspects sont abordés : la diffusion, le contenu et les tendances commerciales. Les aspects typologiques sont volontairement écartés (pour en savoir plus, je vous renvoie à un article paru dans les actes 1998 de la SFECAG2).

1 - LA DIFFUSION

L’examen de la carte de répartition des attestations de découvertes d’amphores orientales en Gaule amène plusieurs remarques frappantes :

1) La grande disparité entre le nord de la Gaule (au-dessus de Lyon) et sa partie sud. On remarque en effet, une concentration très dense dans le sud et plus particulièrement autour des sites portuaires du sud-est : on perçoit l’importance de Marseille, dans cette diffusion qui essaime ces produits dans toute la basse vallée du Rhône, mais également en moindre mesure de Fos et des sites portuaires secondaires du sud-est (ports de cabotage). Pour la partie nord de la Gaule, au-dessus de Lyon, les attestions sont rares. Même si cette carte montre de larges zones blanches en Gaule du Nord (qu’il faut attribuer non pas à une absence certaine d’exemplaires mais à la situation actuelle des activités archéologiques et aux lacunes qui restent à combler), il semble tout de même qu’elle révèle une certaine réalité et force est de constater que les amphores orientales ont eu une pénétration limitée à l’intérieur des terres (quantité très limitée et corpus des types extrêmement restreint).

2) La diffusion des amphores orientales semble conditionnée par les principales routes terrestres encore utilisées durant l’époque romaine tardive (cf. textes sur l’entretien des routes par les rois mérovingiens et sur les taxes qui pèsent sur les moyens de transport telles que le portaticum/taxe sur le type de transport, rotaticum/taxe sur le nombre de roues de chariot, pulveraticum/taxe pesant sur la poussière soulevée par les chariots) et surtout par les voies fluviales dont certains auteurs (par ex. Grégoire de Tours) affirment qu’elles sont les principales routes de communication. De ce fait, trois grands axes se dégagent. Le premier sud-nord est constitué par le Rhône, la Saône, la Moselle en direction soit de Trèves et des villes rhénanes de Mayence, Coblence et Cologne, soit en direction de Strasbourg et d’Augst. Le second axe qui se dessine est celui destiné au nord-ouest de la Gaule en direction des villes situées sur la Seine et la Loire. Le troisième grand axe est celui qui traverse le sud-ouest de la Gaule au départ principalement de Narbonne vers Bordeaux par l’intermédiaire de Toulouse et de La Garonne. Il faut signaler la situation particulière de Bordeaux et de Nantes car les produits importés dans ces deux villes ont pu également emprunter la route maritime atlantique à destination de la Britannia.

3) La nette corrélation entre les découvertes de conteneurs orientaux et les attestations de marchands orientaux (grecs, juifs et syriens mentionnés notamment par Grégoire de Tours, Sidoine Apollinaire et sur les épitaphes). On peut retenir les exemples de Marseille, Arles, Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Tours, Nantes, Paris et aussi Trèves et Cologne où des amphores orientales ont été retrouvées. Il semble donc évident que les transmarini negociatores orientaux sont les principaux protagonistes du commerce des amphores orientales et les vecteurs essentiels de diffusion intérieure de ces produits en Gaule.

4) La rareté des épaves comportant des amphores orientales (Saint-Gervais 2, La Palud 1 et Dramont E).

Alors que nous connaissons un nombre assez important d’épaves constituées de cargaisons hispaniques ou africaines, aucun chargement exclusif ou important d’amphores orientales n’est attesté sur le littoral français (sauf peut-être une épave récemment inventée à Port-Vendres à cargaison quasi-exclusivement orientale). Cette remarque est également valable pour l’ensemble du bassin méditerranéen / une dizaine d’épaves pour tout le bassin. On peut alors se demander de quelle manière les amphores orientales étaient acheminées (en complément de cargaison ?). Il est vraisemblable que, comme l’affirma Jean Rougé (il y à vingt ans déjà), l’époque romaine tardive se distingue en matière de navigation maritime par des innovations techniques fondamentales qui purent rendre les voyages par mer plus sûrs.

On peut alors se demander si cette carte ne révèle pas une image moins économique que politico-culturelle. La rareté des découvertes d’amphores dans la partie nord de la Gaule pourrait être le résultat de l’effacement progressif de certains traits de la civilisation gallo-romaine et de la réapparition avec force des fonds régionaux. Alors que le sud et plus précisément le sud-est, souvent épargné par les grandes migrations, resterait plus romain d’esprit jusqu’au IXe siècle et demeurerait en quelque sorte le garant de la romanité.

La dégradation des réseaux secondaires d’échanges et de communication,

la présence fréquente des tonlieux aux nombreux points de rupture de charge

ainsi que le prix élevé des vins orientaux sont sûrement des causes de

pénétration limitée de ces amphores. Il est également tentant de percevoir

une disparité de la clientèle dans la Gaule septentrionale, les vins orientaux

étant peut-être plutôt réservés à une élite laïque ou religieuse encore

fortement romanisée.

2 - LE CONTENU

En ce qui concerne maintenant le contenu de ces différents types, on peut

dire que même en l’absence d’analyses biochimiques, les amphores retrouvées

en milieu humide comme dans les contextes portuaires de Marseille, Fos

et de Port-Vendres, apportent des renseignements nouveaux et importants

sur les denrées transportées.

Il apparaît qu’au Ve s. la quasi-totalité des amphores orientales est poissée,

ceci semble exclure définitivement l’huile des produits importés. Pour

le VIe s., bien que nos renseignements soient moins précis, les contextes

portuaires étant plus rares pour cette période, nous observons le même

phénomène.

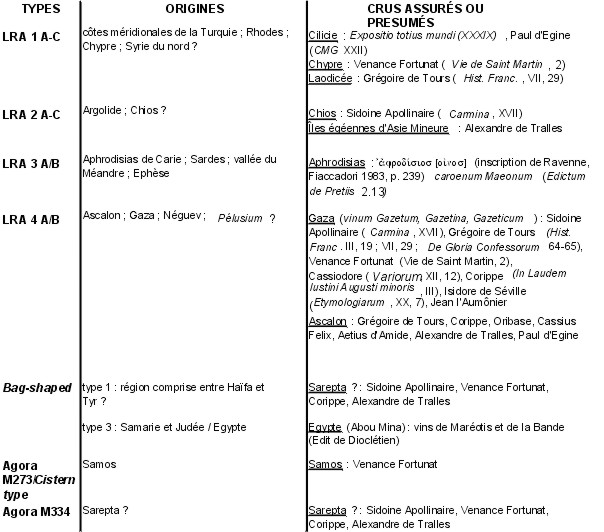

Ainsi on peut, tout en restant très prudent, rapprocher, en tenant compte

des zones géographiques où ces amphores sont produites (des progrès très

importants ont été faits dans ce domaine), les mentions faites dans les

textes à propos de vins de même origine.

Pour prendre un exemple, les amphores LRA 1, que ce soit les variantes

A ou B retrouvées en milieu humide portent toutes des traces de poix. Cette

constatation va à l’encontre de la thèse communément admise qui considère

ces amphores comme des conteneurs à huile syrienne.

Il est alors tentant de mettre en relation les conteneurs LRA1 avec les

textes de Grégoire de Tours qui cite un vin de Laodicée (Hist Franc., VII,

29), de Venance Fortunat, à la même époque qui parle de crus chypriotes

(Vie de Saint Martin, 2), et de Paul d’Egine, qui dans ses prescriptions

médicales préconise l’emploi de vins de Cilicie (Pauli Aeginetae Epitome

Medicae Libri Septem, Corpus Medicorum Graecorum, XXII). De plus l’insistance

avec laquelle l’Expositio totius mundi et gentium présente uniquement la

région de Cilicie comme une grande zone de production de vin, ainsi qu’exportatrice

de cette ressource vers les autres provinces, renforce cette idée (Expositio

totius mundi et gentium, XXXIX).

III - LES TENDANCES COMMERCIALES

Il est désormais, possible de comparer d’un site à l’autre, des ensembles

chronologiquement homogènes afin de dégager des tendances commerciales.

Aussi, il est intéressant de noter que les importations orientales arrivent

« brutalement et massivement » en Gaule dès le premier quart du Ve s. grâce

à la promotion exceptionnelle faite aux vins orientaux par Constantinople,

mais aussi parce qu’elles viennent occuper le vide laissé par la baisse

des productions vinaires africaines. Elles ne cessent de croître tout au

long du siècle, jusqu’à représenter dans la seconde moitié du Ve s. près

de la moitié des arrivages. Au début du VIe s., malgré l’arrivée massive

des importations africaines, elles conservent une place prépondérante parce

qu’elles ne transportent pas de produit concurrentiel. Ce renouveau des

amphores africaines sur les marchés gaulois est sûrement à mettre en rapport

avec la reconquête byzantine de Justinien. En revanche, on voit un fléchissement

des arrivages de Méditerranée orientale s’amorcer dès la première moitié

du VIIe s. lié vraisemblablement à la conquête arabe et à la fermeture

progressive de la Méditerranée occidentale ce qui restreint alors très

sensiblement les échanges entre la partie nord-occidentale du bassin méditerranéen

et l’Orient.

II. BEZIERS, Saint-Jean-d’Aureilhan (C. Jandot, S. Barberan).

Au nord de Béziers, ce site fouillé en novembre et décembre 1998 sur une surface de 1,5 ha est en périphérie nord d’un village dont la superficie est estimée à 8 ha. Depuis 1989, le secteur de Saint-Jean-d’Aureilhan fait l’objet de plusieurs diagnostics. Quelques éléments isolés ont été repérés pour le Néolithique (grenier ?, fosse) et pour le Haut-Empire (fosse, fossé). Pour la période médiévale, le site a livré plus de 400 silos (pour 600 « structures » fouillées).

Le mobilier est composé de plus de 6000 tessons. 11 ensembles contiennent plus de 100 fragments (soit 1/3 du mobilier céramique). Quatre lots sont datables du Néolithique, le Haut-Empire est représenté pour l’essentiel par quelques artefacts résiduels mêlés aux ensembles du Haut Moyen Age.

Seul un ensemble (70 tessons) peut être daté de la fin de l’Antiquité tardive : col d’amph. Keay 55, 2 sig. Cl. D (mortier H. 91 C/D et coupe 12/102). Un peu de céramique grise. Datation proposée : fin Ve s. ou début VIe s.

Pour les lots du Haut Moyen Age, d’une manière générale, on note que :

De manière générale, on retrouve les principales caractéristiques mises en évidence pour le mobilier céramique du site du Rocher des Vierges à Saint-Saturnin dans l’Hérault qui avait été daté des XIe-XIIe s. (étude de L. Schneider et O. Ginouvez) : cuisson réductrice majoritaire et catégorie 4 largement dominante ; rareté des kaolinitiques ; prédominance des bords de type 2.

A Saint-Jean-d’Aureilhan même, le mobilier d’un site voisin avait fourni un lot daté du milieu du Xe s, par L. Schneider comportant une majorité écrasante de bords de type 5 (45 %).

Silo 2054 : 165 tesson pour 14 individus. Le groupe des sabl. Frises représente 93 % des tessons, celui des sabl. oxydantes, 6 %. Le répertoire des formes est relativement varié même s’il est dominé par les bords de type 2 (5 ex), 3 bords type 5. Présence de quelques décors polis ou cannelés. Un bec ponté et un bec tubulaire également.

Silo 5003 : 258 tessons pour 26 tessons. A l’exception d’une panse d’amphore et d’une panse de CNT, ce lot est uniquement composé de sabl. grise. Il convient peut-être de distinguer un petit groupe de tessons à cuisson oxydante et à post-cuisson réductrice dont une forme complète. Il s’agit majoritairement de bords de type 2 complétés par un unique bord de type 1, les bords de type 5 sont inexistants. Les décors sont rares et il s’agit essentiellement de décors polis. Présence également de 2 bords à décor incisé ondé.

Silo 5066 : 165 tessons pour 20 individus. Trois tessons antiques, 2 visiblement intrusifs. Ce lot est composé en majorité de sabl. grise (95 %) mais il faut peut-être distinguer un groupe important de tessons à cuisson oxydante et post-cuisson réductrice. Les bords de type 2 sont dominants; quelques bords de type 1, absence des bords de type 5. Les décors sont rares : seulement des décors incisés ondés.

La prochaine réunion se tiendra au dépôt de fouilles d’Olbia, le 11 mars 1999. RV à 10 h 30 devant la grille de l’entrée du bord de mer