|

Téléchargez le fichier PDF |

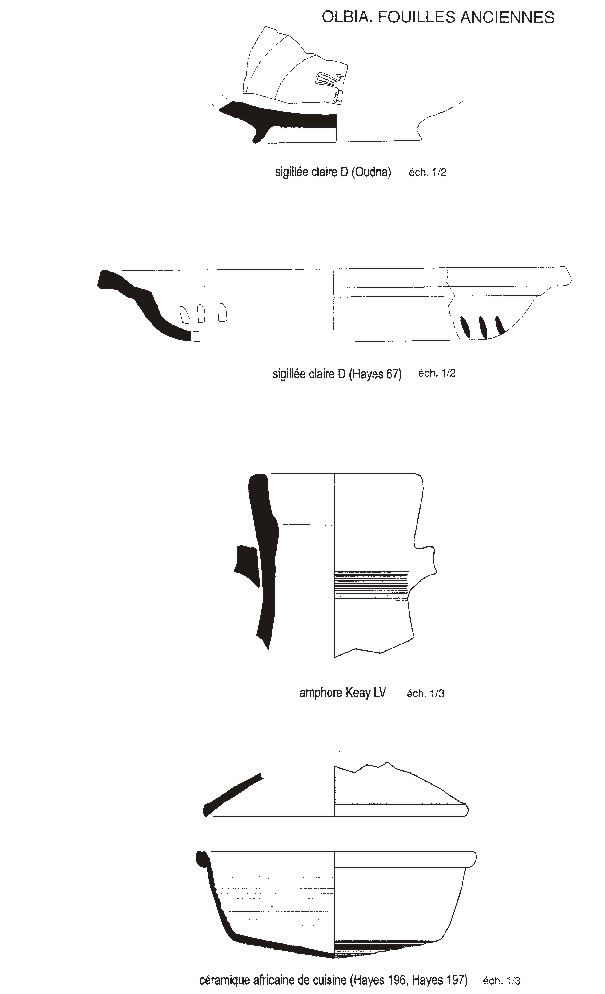

CATHMA

Compte rendu de la réunion du 11 mars 1999 à Olbia (Hyères)

Présents: M. Bonifay, M. Bresciani, C. Dovis, P. Excoffon, D. Ollivier,

J.-P. Pelletier, J. Piton, L. Rivet, S. Saulnier, J.-C. Tréglia, B.

Vasselin.

Excusés: G. Demians d’Archimbaud, G. et J.-B. Féraud, Marie Leenhardt,

D. Pieri, C. Richarté, J. et Y. Rigoir, L. Vallauri.

Lors de la précédente réunion Cathma à Olbia (16 mars 1993), Jean Andreau avait présenté le matériel des niveaux tardifs de Îlot VI (fouillé entre 1982 et 1989 par Michel Bats). Ce contexte surtout représenté par un matériel daté de la fin Ve-début VIe s. provient pour l’essentiel du comblement de grandes fosses. L’une de ces caractéristiques principales réside dans la forte représentation au sein des céramiques communes des productions dites ligures (plus de 56%).

Sans revenir sur cet ensemble, cette nouvelle réunion était consacrée à la fois à l’examen du matériel des fouilles anciennes et à celui d’un sondage réalisé durant l’été 98 dans le cadre du Programme Collectif de Recherche dirigé par M. Bats.

Le matériel des fouilles Coupry

Si la presque totalité du matériel des fouilles réalisées par Jacques Coupry entre 1947 et 1972 peut être située spatialement (grâce à un enregistrement rigoureux), en revanche l’application d’une méthode stratigraphique sommaire ne permet pas de l’exploiter de façon chronologique. La plus grande partie de ce matériel semble provenir du quart sud-est du site qui concentre la presque totalité des vestiges tardifs (la partie nord du site étant vraisemblablement réservée à un espace funéraire l). On suppose que durant l’Antiquité tardive, Cibla ne correspond plus véritablement à une agglomération mais à un habitat circonscrit sur le bord de mer.

A l’exception du comblement du puits public, le Ille s, est relativement peu marqué au sein du matériel. En témoigne directement la faible représentation des premières productions de sigillée claire C. La découverte de deux trésors monétaires datés de la seconde moitié du siècle pourrait aller dans le sens d’un abandon temporaire du site à cette date.

Le matériel de la seconde moitié du IVe siècle est plus abondant même s’il demeure inférieur en proportion à celui des Ve et VIe siècles. La luisante (Lamboglia 1 /3) est associée à un grand nombre de plats Hayes 61A et à plusieurs exemplaires des types Hayes 59B et Hayes 91 A. Michel Bonifay remarque la présence d’une variante assez rare du plat Hayes 67 décorée de godrons sur la partie inférieure de la panse. La luisante parait surtout représentée par les dernières productions de Portout et Conjux. Jean Piton relève en effet la présence de coupes Lamboglia 1 /3 décorées de rinceaux blancs.

Outre la luisante, le Ve s. est marqué par une forte représentation des types Hayes 61 B et 91 et par une proportion assez élevée de DS. P. décorées. Les marqueurs de cette production marseillaise sont notamment illustrés par l’arceau 200 (sur une forme 18a) et le cerf 222 (sur un marli de forme 1). On note également la présence d’un groupe de production différent, caractérisé par une pâte claire non engobée et un mode de cuisson oxydant. Cet ensemble de caractéristiques techniques invitent à rattacher ce groupe à une production tardive de commune à pâte claire varoise. Elle reste cependant marginale et ses initiatives se réduisent vraisemblablement à quelques imitations de vases et de décors marseillais (bol 18b décorée de palmettes). Conformément aux éléments fournis par le matériel de l’îlot VI, les céramiques communes sont presque essentiellement représentées par une production à pâte brune sans doute originaire de Ligurie. La commune grise de Provence figure toutefois dans ce matériel avec les types les plus caractéristiques de la production (formes A1, A2, B1, B2, B3).

L’occupation de la transition Ve-VIe s. est illustrée par une fréquence élevée des types Hayes 87B, 91C, 99A2, 12/102 et 104A. Michel Bonifay attire l’attention sur la présence d’une coupe à listel Atlante XL.I caractérisée par de profondes cannelures internes. Jean-Pierre Pelletier note la présence de la forme à bec tubulaire A/B 36. Cette imitation en céramique commune grise de la forme 36 de la DS. P. provençale est attestée à Gardanne dans un contexte de la première moitié du VIe s. Les formes en claire D Hayes 91 D, 104B, 105 et 109 à paroi épaisse, lampe Hayes IIB, correspondent aux éléments les plus récents de l’occupation tardive (premier quart VIIe s.).

Les rares vestiges tardifs épargnés dans cette zone par la construction de l’abbaye Saint-Pierre de l’Almanarre au début du XIIIe s. correspondent en effet essentiellement à des tombes sous tuiles en bâtière et à deux sarcophages à acrotères identiques à ceux de Saint-Victor de Marseille.

Un grand nombre paraît issu de l’atelier d’Oudna.

Le matériel du sondage de la zone 41

Partiellement fouillée durant les années 60, la zone 41 s’inscrit au Sud de la porte contre le rempart est. Elle est probablement au IVe s. av. J.-C, dépourvue de toute construction, exception faite de quelques aménagements liés au fonctionnement de l’enceinte (tour ou escalier desservant les courtines). Durant le dernier quart du Ier s. op. J.-C. un énorme remblai est apporté pour rattraper la dénivellation qui affecte le site d’ouest en est. A la suite de ce terrassement, un ensemble de bâtiments est aménagé sur l’arasement du rempart. Dans le but de vérifier la datation de cet arasement et de définir la nature de sa réoccupation, un sondage a été programmé durant les mois de juillet et août 1998 dans l’extrémité sud de la zone. La préservation de la stratigraphie à cet endroit laissait entrevoir la possibilité de fixer quelques jalons chronologiques.

La première phase de l’occupation tardive correspond au réaménagement intérieur d’une huilerie dont la datation reste pour l’instant difficile à préciser (mais qui parait être postérieure au début du

- sol 130: sigillée claire C Hayes 72, Late Roman Amphora 1, luisante. (fin IVe-début Ve s.).

La seconde phase est marquée par l’abandon du bâtiment et parla formation

d’un espace ouvert.

ATTENTION : La réunion du 22 avril 1999 se tiendra, à partir de 10 h 30,

à la base archéologique de Venelles (et non à Saint-Jean-de-Garguier),

puisque c’est là que se trouve l’ensemble de l’abondant mobilier issu des

dernières fouilles (tel : 04 42 54 25 23).

Itinéraire d’accès : Autoroute A 51 (Aix-Sisteron), sortie « Platanes-Les

Logissons ». Au stop, prendre à gauche, vers Les Logissons-Venelles, Dépasser

le passage à niveau, puis le rond-point « fontaine ». Tout de suite après,

sur la droite, rentrer dans une cour de magasins d’électroménager (en face

d’une jardinerie) et se garer. La base est au fond et à droite de l’allée

latérale, en haut d’un escalier. Sonner et entrer.