|

Téléchargez le fichier PDF |

CATHMA

Compte rendu de la réunion des 13 et 14 mai 1993 à Toulouse

Présents : J.-L. Arramond, F. Berthault, C. Boccacino, M. Bonifay, J. Catalo,

M.-G. Colin, R. De Filippo, C. Dieulafait, M. Leenhardt, F. Paillard, J.

Piton, C. Richarté, J. et Y. Rigoir, L. Rivet, S. Saulnier, S. Soulas,

M. Vidal (la liste est incomplète, la feuille de présence ne nous ayant

pas été communiquée).

Excusés : G. Demians d’Archimbaud, G. et J.-B. Féraud, C. Pellecuer, J.-P.

Pelletier, C. Raynaud, L. Vallauri, M. Vecchione.

Cette réunion s’est tenue en réponse à une lettre de M. Michel Vidal, Conservateur Régional de l’Archéologie (l’organisation concrète de ces deux demi journées revenant à M. Bonifay et M.-G. Co) outre présenter du matériel et s’ouvrir sur le monde extérieur, il s’agissait de participer à la préparation du prochain colloque Aquitania (La civilisation urbaine - IVe-VIIIe s. - en Aquitaine et aux confins de la Narbonnaise) qui aura lieu à Toulouse, début 1995 : “Le comité d’organisation du colloque souhaiterait pouvoir bénéficier de la collaboration de votre groupe de recherche dans le thème ”Production et échanges", pour qu’une synthèse soit présentée, tant du point de vue des productions régionales que des importations".

Plusieurs fouilles de sauvetage ont été ouvertes, à Toulouse, durant la dernière décennie. Leur importance vaut autant par la superficie dégagée et les aménagements mis au jour que par les apports à la connaissance de la topographie de la cité et à la culture matérielle pour les périodes antique et médiévale. L’intérêt de ces fouilles est d’avoir également livré des niveaux de l’Antiquité tardive qu’on ne connaissait pas, jusqu’à ces dernières années.

Un échantillonnage important de matériel a été présenté, par ensembles sélectionnés mais aucune étude quantitative n’avait encore été engagée.

I. PLACE SAINT-MICHEL

Site extra muros : petit bâtiment au bord de la voie qui relie Narbonne à Bordeaux. Le mobilier provient de quelques U.S. de ce petit bâtiment et d’une fosse qui a oblitéré la “voie Narbonnaise”.

1. US 1028 et 1029

La DS.P. est plutôt languedocienne qu’atlantique. La datation du contexte semble du Ve s.

2. Fosse

- le mobilier est surtout composé de cér. commune grise: bords en poulie (plutôt anciens dans la région), un bec tubulaire ;

- très peu de tessons de DS.P. provenant de la région atlantique : en fait, il semblerait que la production soit plutôt locale ; quelques fr. importés de l’Aude (de couleur orange) ; une coupe semble intermédiaire entre la cér. com. grise et la DS.P.

- deux imitations locales de lampes africaines (type apparaissant dans le golfe de Gabès après 425 et diffusé jusqu’au VIIe s.) ;

- sig. cl. D : H. 59, 64 (3 fr.) et fr. de la f. H. 58 dont la qualité de la pâte fait penser à la fin du Ve s.

- pas d’amphores.

II. HÔPITAL LARREY

Site fouillé en 1988, intra muros, situé au nord-ouest de la cité, au bord de la Garonne, contre le rempart. Il s’agit d’un atelier daté par un important lot monétaire datable de la fin du IIIe s. au Ve s. Les niveaux correspondant à l’atelier ont été scellés par les fondations et les sols appartenant à un grand bâtiment daté par le mobilier monétaire et métallique de la fin du Ve s.

1. Dépotoir de la Zone Z

- lampes: nombreux moules de lampes, ainsi que des tirages et des ratés de cuisson imitant des lampes africaines qui correspondent à des types de transition entre le type I (bandeau convexe) et le type II (bandeau plat) de Hayes (on trouve, par exemple, le décor de palmes du type I sur un bandeau plat de type II) ; pas de décors de rouelles. On remarque, cependant, quelques fr. de lampes importées d’Afrique du Nord (type I) ;

- céramiques engobées orangé : de nombreuses fr. retrouvés sur d’autres chantiers, pour les mêmes séquences chronologiques (autour de 350), sont représentés ici par des ratés de cuisson : coupe hémisphérique dont la forme rappelle la cl. B/luisante (Desbat 8 et Lamb. 1/3), grand plat décoré de rouelles ou de cœurs disposés de façon concentrique. L’engobe, de couleur orangé, est d’une très grande finesse et ressemble beaucoup à celui de la DS.P. ; quelques objets présentent un décor peint et certains d’entre eux pourraient provenir de la vallée du Rhône (Luisante) : Drag. 45 à mufle de lion et f. 16 (abondante sinon produite à Arles) ;

- DS.P. : quelques importations de l’Aude.

- amphores : les productions espagnoles sont majoritaires : Dr. 23 ; nombreuses variantes de lèvres africaines Keay XXV. L’ensemble est homogène pour la datation ;

- outils liés à la production : un poinçon (rosette) dont la surface d’impression est convexe (alors que pour tous les décors sur DS.P. il s’agit d’une surface plane) et un séparateur/colifichet.

Datation du contexte : Premier quart Ve s.

2. Autre dépotoir

- DS.P./céramique noire estampée: mélange de poinçons languedociens (Aude) et atlantiques, dont une f. 4 (fin du IVe s.) ; cette céramique ressemble beaucoup à celle de Narbonne ;

- amphores : Gaza et hispaniques Dr. 23 ;

- céramiques engobées orangé : imitations de f. de cl. D (H. 59, avec la rainure) ; les décors sont également inspirés de la cl. D ;

Datation du contexte : premier quart du Ve s.

3. Synthèse sur l’atelier

L’atelier fabrique des imitations de ce qui est produit à la même époque, pour pratiquement toutes les catégories de céramiques. On ne trouve pas de vaisselle vraiment comparable à celle de la région provençale, au Ve s.

III. PLACE SAINT-ÉTIENNE (fouille 1986/87) : atelier.

1. US 6950

On retrouve les productions locales comparables à celles de l’Hôpital Larrey, ainsi que

- sig. cl. D : H. 59 A ou B ;

- Afr. de cuisine: H. 196 ;

- amphores : Dr. 23 et africaine de moyenne dimension ;

Datation du contexte : premier quart du Ve s.

2. US 6969

- quelques ratés de cuisson en céramique commune ;

- DS.P. régionales: décor de chrismes, oiseau (sur une cruche); copies de décors languedociens. Les associations de décors rappellent ce qui existe sur le site du Petit Puits à Marseille. Les bols sont majoritairement de couleur grise, à l’inverse des assiettes. Imitation de f. de cl. D (H. 61). De nombreux fr. ressemblent à ce qu’on trouve dans le Gers.

- lampes: elles sont plus petites que celles retrouvées sur le site précédent; le fond est typique du type Hayes II. Un fr. de lampe présente une pâte de type DS.P. ;

- céramique commune grise : quelques fr. avec un bord très caractéristique ; le registre des f. est relativement homogène (la remarque vaut pour l’ensemble des sites toulousains) ;

- amphores : Dr. 23 (peut-être plus tardive de par l’aspect de la pâte.

Datation du contexte : deuxième moitié du Ve s.

3. US 2395

Fosse antérieure à l’établissement thermal de l’insula.

- sig. cl. D : H. 62A ;

- céramiques engobées orangé: imitation de la f. H. 61 ;

- lampes : imitation du type Hayes II ;

- amphores : f. inconnue mais la pâte fait penser à une origine de Bétique.

Datation du contexte : milieu du Ve s.

IV. PLACE ESQUIROL, fouilles de la station de métro (1989 ; R. de Filippo).

1. Echantillonnage (ME 2222) de ce qui a été trouvé dans la tranchée de fondation d’un égout tardif (important lot monétaire : une centaine de deniers ; datation : autour de 400)

- céramiques engobées orangé: assez proche de ce qui a été trouvé à l’Hôpital Larrey ;

- DS.P. : le lot narbonnais est conséquent ; il n’y a pas d’atlantique ;

- lampes : un exemplaire dont l’anse est ornée d’une tête de cheval et des imitations de lampes africaines ;

- amphores: très peu d’africaine (spatheion, Keay XXV var. 1 et 2, Keay XXVII, amphore de grande dimension–Keay XXXV ?–) ; quelques orientales (Gaza) ; beaucoup d’espagnoles (Dr. 23 et, en majorité, des Almagro 51) ;

- sig. cl. D : H. 67 (2 fr.) ;

- verre: bord coupé avec pastilles bleues ; verre de couleur vert-olive ; présence de petits lingots de verre.

Datation du contexte : première moitié du Ve s.

2. Contexte 4073 (fosse)

- une DS.P. avec un décor bordelais (poinçons n° 2172 et 899).

3. Contexte 4067

- un fr. de cl.D:H.61A ;

-amphores : forme Keay XXV parmi les plus tardives.

4. Contexte 4064

- un fr. de pierre ollaire. 5. Contexte 2165

- un fr. d’amphore LR1.

V. PLACE ESQUIROL, fouille du parking (1991-1992).

Un temple et son area, un cardo secondaire et une zone d’habitation (située de l’autre côté de cette voie) ont été dégagés.

1. Zone IV (temple) : fosses dépotoirs et niveaux de remblais synchrones de la destruction du temple. En stratigraphie relative, les niveaux sont datés autour de 400.

Contexte 4012 : sig. cl. C : H. 50 (f. très haute, donc tardive) ; sig. cl. D : H. 58 ; amphores : Gaza (plutôt d’un type ancien), fond de spatheion ; un pot en céramique modelée ; lampe : anse à tête de cheval ; céramiques engobées orangé : mêmes types que celles produites à l’Hôpital Larrey.

2. Zone I (de l’autre côté du cardo) : niveaux de voirie et remblais.

Contextes 1151, 1167, 1150, 1023 : amphores de moyenne dimension ; verre: avec fils d’émail blanc ; lampes : imitations de lampes africaines de type Hayes II.

Contexte 1296 : puisard qui a traversé les niveaux de voirie pour atteindre l’égout (il est postérieur à 400) ; amphore : spatheion de petite dimension (fin du Ve s.)

Contexte 1262 : sig. cl. C5 : H. 82 (vers 470).

3. Zone III

Contexte 3026 : un fr. de DS.P. grise.

Contexte 2171 : imitations de lampes de type Hayes II ; céramiques engobées orangé : grand mortier. Contexte 2006 (grande fosse légèrement postérieure) ; sig. cl. D : H. 72/74 (deuxième moitié du Ve s.) ; - amphores : Gaza (première génération : deuxième moitié du Ve s.) et spatheion tardif. DS.P. : la majorité est de couleur grise, de provenance languedocienne ; un fr. de provenance atlantique. Contexte 2036 - un fr. sig. cl. D : H. 76.

BILAN DE LA SÉANCE

Le site de Saint-Etienne représente la première fouille urbaine marquante pour l’étude des niveaux de l’Antiquité tardive ; jusqu’en 1986, outre quelques découvertes ponctuelles, les résultats reposaient essentiellement sur les travaux de M. Labrousse. Pour les problèmes de datation, d’après M. Bonifay, les contextes du Ve s. (et surtout ceux de la première moitié du Ve s.) semblent nombreux. II y a quelques rares contextes du VIe s. (amphores de Gaza, plaque-boucle), de même que quelques formes tardives d’amphores et de cér. communes, dans certains contextes de la place Esquirol et de Saint-Etienne, qui pourraient dater de la deuxième moitié du Ve s. Les niveaux de Rodez (datés du VIIe s.) pourraient constituer un jalon chronologique important. En ce qui concerne le Haut Moyen Age, c’est actuellement un grand vide à Toulouse. Le fait qu’il y ait assez peu d’importations méditerranéennes, en dehors des amphores, inciterait à rechercher, avec cette catégorie, des datations extérieures. Des investigations sur les imitations de Luisante/DS.P. (par ex., Hôpital Larrey) comme sur les imitations de lampes parmi lesquelles on pourrait, éventuellement, distinguer deux générations (les imitations de type Hayes I avec bandeau convexe et décor de palmes et celles de type Hayes Il avec bandeau plat et décor de rouelles) ainsi que sur les imitations des formes de sig. cl. D (très nombreuses et très proches des originaux) permettraient de mieux cerner une évolution.

Cette évolution pourrait d’autant mieux se définir qu’il semble y avoir des séries monétaires importantes pour certains sites comme celui de l’atelier de l’Hôpital Larrey.

Pour les DS.P. découvertes à Toulouse, Y. Rigoir conseille de circonscrire les productions locales. La répartition semble ainsi se faire: les productions de l’Aude sont importantes mais la masse des productions locales l’est encore plus. Il y a très peu d’importations de la région atlantique.

Il semblerait qu’il soit possible de distinguer une évolution dans les DS.P. toulousaines, avec le décor et les formes (maîtrises en cours sur l’atelier de l’Hôpital Larrey).

Frédéric Berthault donne l’exemple d’Agen où la DS.P. languedocienne concurrence à 50 % la DS.P. atlantique. Une évolution se dessine également pour les céramiques communes.

Annexe : présentation des collections

1) ALLÉES PAUL FEUGA

(RESPONSABLE GILLES PEYRE).

Contexte : niveaux de l’antiquité tardive en relation avec un bâtiment et fosse de récupération de blocs issus de la voie Narbonnaise.

Niveaux en relation avec le bâtiment : la DS.P. comprend beaucoup de bols languedociens du début du Sème siècle, notamment des productions de l’Aude. La céramique à engobe orange offre des formes proches des productions arlésiennes. La sigillée claire D comprend les formes 58, 59 et 64 ; elles sont postérieures à la fin du IVe siècle.

* La fosse de récupération comprend quelques DS.P. pouvant être d’origine régionale bien qu’apparentées aux productions du Languedoc. Elles sont associées à une majorité (90 %) de céramiques grises (urnes, jattes) sans doute de fabrication locale, parmi lesquelles on note la présence d’un bord “en poulie” du 6ème siècle et d’un bec tubulaire court. Un élément chronologique est fourni par une imitation de lampe africaine produite à partir de 425 dans le golfe de Gabès. Cette fosse peut donc être située chronologiquement entre la seconde moitié du Ve et le VIe siècle.

2) HOPITAL LARREY (RESPONSABLE RAPHAEL DE FILIPPO)

Contexte : atelier de potiers.

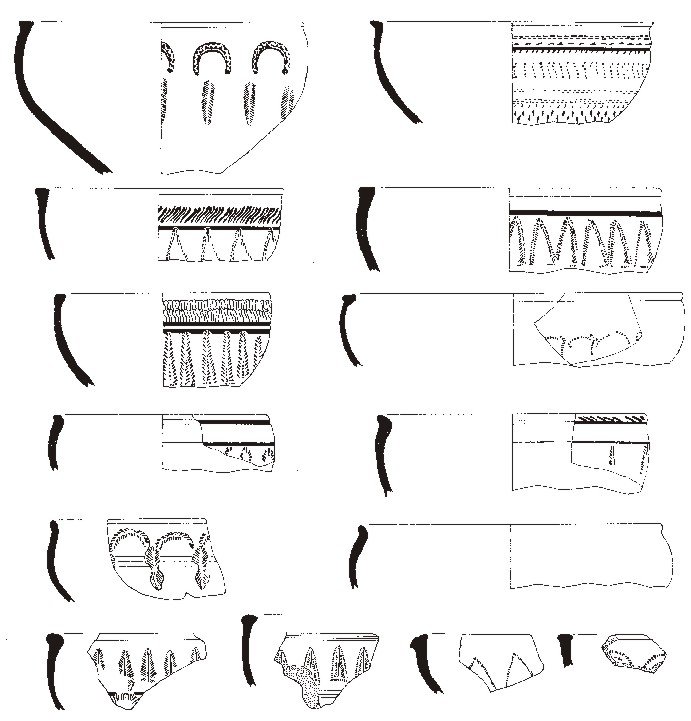

Ces structures sont comprises entre des niveaux du Sème siècle et un grand bâtiment du début du Ve siècle. Environ une centaine de monnaies ont été retrouvées dans ces horizons, réparties entre 330 et 400. Une datation C14 a fourni un terminus autour de 400. Plusieurs moules de lampes, des ratés de cuisson, un poinçon, une tête de personnage ont été découverts. Les lampes fabriquées sur le site sont des imitations du modèle de transition entre les types 1 et 2 de Hayes, d’où une datation possible du premier quart du Ve siècle. Parmi ces lampes, un type présente une queue zoomorphe (tête de cheval). D’une manière générale, les lampes présentes sur le site paraissent être une interprétation libre de modèles africains, les décors se rapportant plutôt au type 1 de Hayes (palmes) alors que la forme se réfère au type 2. Ce sont donc des modèles imités de prototypes ayant cours vers 400-420. La céramique commune à engobe orangé constitue une vaisselle abondante et de bonne qualité. Outre les imitations de Hayes 59, un type de coupe à lèvre en amande peut être rapproché de la forme 16 d’Arles. Les mortiers rouges sont assez semblables à ceux de Lunel. La céramique à engobe orangé de Toulouse est donc proche des faciès provençaux et languedociens du début du Ve siècle.

Les DS.P. paraissent proches des ateliers du Languedoc. Le poinçon découvert possède curieusement un profil convexe. Des éléments chronologiques sont fournis par la présence de formes à engobe noir issus des ateliers de l’Aude et d’une assiette atlantique de forme 4, attribuable à la fin du IVe ou plutôt au début du Ve siècle.

Les amphores forment un lot homogène, appartenant à la fin du IVe ou au début du Ve siècle (Keay 23 espagnole, variante de Keay 25 africaine).

Il faut enfin noter la présence de céramiques noires non tournées (assiettes, jattes, urnes).

Ce site paraît donc receler des imitations de toute une série de productions du début du Ve siècle.

La céramique commune (urnes, jattes) paraît fabriquée sur le site même. De couleur saumon à gris, elle est dépourvue d’engobe. Certaines urnes à fond plat présentent des bords en bandeau évolués induisant une datation tardive (fin Ve-début VIe), confirmée par la présence d’imitations de lampes africaines Hayes 2.

3) PLACE ST ETIENNE (RESPONSABLE : RAPHAEL DE FILIPPO)

Contexte: dépotoir de fours de potiers

* Deux fosses, aménagées avec des tegulae, ont livrées un mobilier identique à celui de l’Hôpital Larrey : bols carénés à engobe orange décoré de guillochis, plat Hayes 59 importé d’Afrique et imitations, amphores Keay 23 et 25, urnes en céramique non tournée... L’ensemble du mobilier se rapporte au début du Sème siècle.

* Ces deux fosses sont recoupées par une fosse-dépotoir de potier à remplissage homogène. Elle contient essentiellement de la DS.P. et de la céramique commune. La DS.P. présente des décors originaux parmi lesquels des motifs chrétiens (colombes, croix) ; la proportion de tessons gris est en augmentation par rapport au lot précédemment étudié ; l’engobe est de mauvaise qualité. La présence d’imitations d’assiettes de forme 8, de cruches décorées, de formes atypiques incitent à situer ce lot après le milieu du Sème siècle. Il semble que l’on ait affaire à des productions locales ayant imité des formes languedociennes, notamment des productions du Gers. La pâte des DS.P. de St Etienne contient du mica.

4) PLACE ST ETIENNE (RESPONSABLE RAPHAEL DE FILIPPO )

Contexte : thermes.

Les niveaux de destruction de l’édifice ont livré une imitation de lampe africaine à chrisme, dont le prototype apparaît en 425, ainsi qu’une copie de bonne facture de lampe Hayes 2 semblable à l’exemplaire des Allées Paul Feuga. Outre la présence d’amphores orientales, il faut noter celle de verre-clochette mérovingien dans une des couches issue de la destruction de l’édifice.

5) MÉTRO PLACE ESQUIROL (RESPONSABLE RAPHAEL DE FILIPPO )

Contexte: cardo maximus et portique.

La tranchée de fondation d’un égout tardif daté d’environ 400 (par thermoluminescence) a livré des céramiques communes à engobe orangé identiques à celles de l’Hôpital Larrey (coupes à lèvres en amande). Des fosses-dépotoirs ont fourni plusieurs lampes à tête de cheval, de la DS.P. grise et orangée issue des ateliers narbonnais (plat de forme 1, première moitié du Sème siècle) formant un ensemble homogène. Il faut noter la présence d’un plat atlantique (cerf et signature) ainsi que d’une lampe à chrisme, l’ensemble étant situé dans le courant du Sème siècle. Parmi les amphores les types Almagro 51 et Keay 25 sont fréquents. Les spathéion et les LRA 4 sont présents en moindre quantité. Certains contextes appartiennent au début du Ve siècle (amphores Keay 25 et Gaza ancienne). Un seul date du VIe siècle (dépôt à l’intérieur de l’égout principal). Il contient des amphores LRA 4 tardives associées à une plaque-boucle.

6) PARKING PLACE ESQUIROL (RESPONSABLE : JEAN-CHARLES ARRAMOND)

Contexte : site contigu au précédent comprenant une zone monumentale (temple, area et portique) longée par un cardo secondaire et une zone d’habitat.

* Zone monumentale (phase de destruction du temple) : une série de fosses-dépotoirs et de remblais de nivellement appartiennent au début du Sème siècle. Ils contiennent des amphores de type Almagro 51, Keay 25 et LRA 4 précoces (associées à un mobilier DS.P. gris et orangé issu des ateliers de l’Aude), des imitations de Hayes 59 et 61, des lampes à tête de cheval ainsi qu’une forte proportion de céramique commune locale à engobe orangé. On trouve également de la vaisselle noire non tournée. Ces niveaux sont remaniés par une série de fosses et de remblais du courant du Sème siècle contenant de l’amphore maurétaniennne, des spathéion à fond vrillé, des sigillées claire D plus tardives (Hayes 91). La DS.P., même si elle appartient toujours aux ateliers de l’Aude ou aux productions similaires, voit la proportion de grise augmenter. Enfin, de rares fosses ont livré un mobilier pouvant être rapporté à la fin du Sème ou au début du 6ème siècle (urne grise à rebord à bandeau).

* zone d’habitat : les deux phases décrites ci-dessus sont ici représentées en faible quantité. En revanche, la stratigraphie mieux conservée a permis d’observer une série de niveaux plus tardifs marquant l’abandon et le réaménagement radical des structures antiques (cardo, égout, habitat). Ces horizons contiennent des spathéion tardifs (fin Sème), une proportion notable d’amphores de Gaza, ainsi que des formes tardives de claire D (Hayes 82 apparaissant en 470) et des imitations de lampes Atalante 10 à pâte grise. La DS.P. associée à ces niveaux est rare ; essentiellement grise, elle offre des répertoires de formes et de décors réduits (bols de forme 6, 15, 16) ; elle semble être d’origine locale (cf. Rue Ste Anne, Allées Paul Feuga). On note la présence de rares productions atlantiques (assiettes forme 4, courant-fin Ve siècle). La céramique commune comprend essentiellement des formes similaires au dépotoir de la place St Etienne, bien qu’étant ici seulement à pâte grise. Les niveaux les plus récents ont livrés exclusivement des urnes à fond plat et bord anguleux ou à bord à bandeau, que l’on peut attribuer au VIe siècle (présence de coupelles de verre apode à filets blancs).

7) RUE ST ANNE (RESPONSABLE CATHERINE BOCCACINO)

Contexte: remblais et mur aux abords de l’enceinte antique

Une série de couches contenant du mobilier contemporain de l’Hôpital Larrey (commune à engobe orangé, DS.P. de l’Aude...) ont été recouvertes par un épandage contenant un mobilier plus tardif. La DS.P. grise augmente en proportion, alors que certaines formes atypiques incitent à y voir une production locale, proche du dépotoir tardif des Allées Paul Feuga. Outre ces DS.P. locales, on note la présence d’une forme 4 grise issue des ateliers bordelais ainsi que d’imitations de celles-ci. La céramique commune associée est identique à celle de la fosse des Allées Paul Feuga ainsi qu’aux niveaux tardifs du parking Esquirol. Une imitation de lampe Hayes 2 à pâte grise (courant Ve au plus tôt) confirme la datation tardive de l’ensemble, sans doute postérieur au milieu du Ve siècle.

L’ensemble des contextes présentés concerne surtout le Ve siècle, à l’exception de rares ensembles pouvant se rapporter au VIe siècle. Si peu d’importations en provenance de la Méditerranée ont été identifiées à l’exception des amphores, les productions céramiques du Ve siècle, en revanche, paraissent souvent avoir été imitées à Toulouse. Ces imitations sont parfois très poussées, comme dans le cas de la claire D où l’on reproduit le boursouflement de la surface.

Les lampes: le modèle plus ancien (type 1 de Hayes) possède un bandeau convexe à décor de palmes et pâte rouge ; il appartient au début du Sème siècle. Puis apparaissent des lampes à. bandeau plat décoré de rouelles, imitées du type 2 de Hayes. Elles sont plutôt caractéristiques du milieu du Ve siècle. Enfin, l’on trouve des lampes dérivées du type Hayes 2 avec des caractéristiques techniques proches des DS.P. grises. Il semble que ce soient les productions les plus tardives.

La DS.P. : si les importations des ateliers de l’Aude ne sont pas négligeables, une proportion importante du mobilier DS.P. est d’origine locale. Très peu de tessons proviennent des ateliers atlantiques alors qu’à Agen les proportions des DS.P. languedociennes et atlantiques sont équivalentes. Toulouse apparaît ainsi en périphérie de la sphère d’influence des ateliers bordelais.

Les amphores : les amphores originaires de l’Afrique, de l’Espagne et de la bande de Gaza sont présentes en nombre significatif ;leur identification pourrait fournir une série de jalons fiables en vue de l’établissement d’une chronologie plus affinée.

La céramique commune : un type de céramique particulier (jattes et urnes

grises à rebord dégagé) semble apparaître durant la deuxième moitié du

Sème siècle (parking Esquirol). L’évolution de ce faciès céramique paraît

se poursuivre au VIe siècle (bord à bandeau proche des types de Languedoc

et de Provence), mais les informations restent peu nombreuses.

Il est frappant de constater l’homogénéité du mobilier, du début du Ve

siècle au VIe siècle, à travers les différents sites fouillés, traduisant

l’existence d’un faciès toulousain original, où la production d’imitations

diverses tient une large part.

Une évolution chronologique apparaît entre l’atelier de l’Hôpital Larrey

(début Ve siècle) et celui de la place Saint-Étienne (deuxième moitié Ve

siècle ?, présence de monnaies entre 420-425). Entre les deux ateliers,

on note une évolution des poinçons de DS.P. Les bols deviennent plus carénés

et les plats sont décorés dans le second atelier, où apparaît l’amphore

de Gaza. Il convient cependant de rester prudent sur les datations ; des

ensembles pouvant être “rajeunis” compte tenu de l’existence d’une certaine

stagnation dans la composition des ensembles mobiliers du Ve au début du

VIe siècle. Ceci vaut en particulier pour la datation de la céramique grise.

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE LA PLACE ESQUIROL 1992 (parking)

1) L’Antiquité Classique (Ier-IIIe siècles)

La découverte d’une voie romaine et des fondations d’un temple confère

un. intérêt primordial à cette opération.

Dans l’axe de la rue des Tourneurs a été mise au jour une voirie antique

constituant un des “cardo” secondaires de la Cité. Onze niveaux de circulation

successifs, échelonnés entre le Ier et le Ve siècle de notre ère ont pu

être identifiés, fait sans précédent dans l’archéologie toulousaine. Les

états les plus anciens de la voirie remontent au début du Ier siècle de

notre ère. Au IIIe siècle, peu après la construction d’un égout secondaire,

la voirie fait l’objet d’une réfection très soignée. Le niveau de circulation,

légèrement convexe, est alors constitué d’un agglomérat très résistant

de petits galets et de fragments de briques, alors qu’un soubassement de

galets constitue l’assise périphérique. Cette rue longe le centre monumental

de la ville antique.

A l’est de celle-ci se développent des habitats privés dont on a pu retrouver

des vestiges tels que des sols de béton en tuileau. A l’ouest, au contraire,

se trouve une structure monumentale de dimension importante ; il s’agit

sans aucun doute de l’un des temples majeurs de Toulouse antique. Seules

subsistent les fondations de la structure (radier de galets et massif de

molasse) dotée d’un podium surélevé avec un escalier monumental sur la

face sud.

Au sud du temple se trouve une place recouverte d’un dallage (dalles calcaires

recouvertes par la suite de plaques de marbre).

Cet ensemble monumental est situé entre le “cardo maximus” de la rue St

Rome et le “cardo” voisin de la rue des Tourneurs, et fait partie de l’organisation

du forum de la ville antique.

2) L’Antiquité tardive (IVe-Ve siècles)

Les fouilles ont pu établir que les structures du début de l’époque impériale

sont fortement remaniées à partir de la fin du IVe siècle. La voie dans

l’axe de la rue des Tourneurs subit une rétraction puis est abandonnée.

Dans le courant du Ve siècle, de grandes fosses sont creusées à travers

les niveaux de cette voirie. Elles sont en partie comblées avec des matériaux

issues de la destruction des bâtiments antiques : dalles, fragments d’architecture

et de statues, marbre... La richesse et la diversité de ces vestiges atteste

de la proximité de bâtiments luxueux.

Le centre monumental n’est pas épargné : le temple et le dallage périphérique

sont en partie détruits et récupérés, à la fin du IVe ou au début du Ve

siècles.

Mais, parallèlement, de nouvelles structures sont construites. Ainsi, une

aire de circulation est mise en place à l’Ouest du temple. En plusieurs

endroits du chantier, les fouilles ont permis de définir l’implantation

de bâtiments en matériaux légers, dont les trous de poteaux nous donnent

une orientation orthonormée. Enfin, dans le secteur Est, ont été découverts

les vestiges d’un habitat bâti en dur (briques et galets), détruit par

un incendie, dans un état de conservation remarquable.

3) Le Haut Moyen Age (VIe-VIIe siècles)

Les données de fouille concernant cette époque méconnue permettent d’imaginer

une certaine rupture avec l’occupation antique. En plusieurs points ont

été découverts des épandages importants de remblais issus de la démolition

d’habitats antiques incendiés, sans doute dans un but de nivellement du

terrain. Une série de structures est alors mise en place, notamment dans

l’axe de l’ancien “cardo”de la rue des Tourneurs. Les murs sont construits

avec des matériaux de récupération divers : galets, moellons... mais aussi

fragments importants de sculptures antiques (rinceaux de vignes et grappes

de raisin, oiseaux, canthare...) et d’éléments d’architecture en marbre,

dont l’étude permettra de savoir à quel type de bâtiment ils ont appartenu.

TOULOUSE - 10, nue Sainte-Anne - Fouille de sauvetage 1992

Le mobilier présenté lors de la table-ronde, provient de la fouille d’une

parcelle, située à l’est de la cathédrale Saint-Étienne, au 10, rue Sainte-Anne.

Ce terrain, intra-muros, est aux abords immédiats de l’enceinte antique.

A 27 mètres de l’enceinte, un mur de galets et de briques liés au limon

témoigne d’une occupation à la fin de l’Antiquité (2 monnaies du IVe siècle)

.

Son environnement, préservé sur une surface d’environ 10 m2, fournit une

courte séquence stratigraphique comprenant divers remblais, notamment l’US

252 riche en mobiliers céramiques.