|

Téléchargez le fichier PDF |

CATHMA

Compte rendu de la réunion du 20 mars 1987

Présents : P. ANDRE, M. BONIFAY, Ph. BORGARD, N. CASTAN, B. DUBUIS, G.

et J.-B. FERAUD, M.-A. HALDIMANN, M.-C. MANSUY, M. PASQUALINI, J.-P. PELLETIER,

M. PISKORZ, J. PITON, C. RICHARTET, J. et Y. RIGOIR, L. RIVET, N. ROHMANN,

S. SAULNIER, J.-C. TOGNARELLI, L. VALLAURI, L. VAZQUEZ, F. VILLEDIEU.

Excusés : D. DEMIANS d’ARCHIMBAUD, C. RAYNAUD.

En début de réunion sont rapidement présentés divers travaux en cours.

* L. VAZQUEZ (maitrise sur le château de Lançon et son environnement) présente du matériel ramassé en prospection près d’une église cémétériale (Saint-Cyr) isolée du village : sig. Cl. D (dont H. 87B/109, en fait, sans doute, une variante de H. 87, et H. 99), peu de DS.P. (non décorée), 350 fr. de com. grise, 50 fr. d’amph. africaine, un vase en pierre ollaire. Ensemble de la deuxième moitié Ve/VIe s. ?

* S. SAULNIER (maîtrise sur une fouille faite en 1982 à Macon, sans doute un habitat à proximité du rempart du castrum) : cér. d’Argonne de la fin IVe/première moitié Ve s., Luisante, sig. Cl. D, DS.P. grise, com. à pâte claire, pierre ollaire et campanienne (?). En sig. C1. D, H. 89/90 et 103 (?) : VIe s. (?) ; des lampes africaines décorées de rouelles . Ve s. (?) ; la DS.P. est grise, à pâte très grossière, avec des décors (rouelles, arceaux) très petits : aucun point commun avec d’autres régions (ni Lyon, ni Genève) : un atelier régional ?

* M. PISKORZ a effectué un ramassage en 1980 autour de Notre-Dame de Gardanne. La cér. provient, en particulier, d’un dépotoir : beaucoup de com. grise et de la DS.P. : Rig. 3c, deux becs tubulaires décorés, fond d’assiette avec croix grecque, fond d’assiette avec croix et double cercle, bol à marli et dépressions. Pas ou peu de sig. C1. D ; un ensemble de la deuxième moitié Ve s. (?).

* M. PISKORZ a fouillé en Janvier 1987 un four de tuiliers, à Trets. Très peu de cér. proviennent des couches du niveau d’abandon : com. à pâte rouge et grise, DS.P. de fm. 8 (comparables à celles de Générac) ; datation : fin IVe/début Ve (une monnaie postérieure à360).

* A Genève, M.-A. HALDIMANN étudie la céramique provenant des fouilles de la cathédrale. Sur 88 fr. de cér., 32 de DS.P. et 5 de sig. C1. D (H. 61B) : milieu Ve s.

La basilique à triple abside serait carolingienne (?). La publication du matériel est prévue pour le printemps prochain. Pour la datation, il y a encore 6 monnaies qu’il reste à identifier. Il y a également de la cér. à décor plombifère.* B. DUBUIS, à Sion (150 km à l’est de Genève), étudie une église cémétériale, avec un niveau du Ve s. Dans une fosse, riche association de vases en pierre ollaire, de verre et de monnaies de la fin du IVe s., de sig. C1. D, de Luisante qui est majoritaire, de com. avec bec tubulaire et de DS.P. Il y a aussi d’intéressantes cér. à glaçure plombifère, des mortiers à collerettes décorés au poinçon, des cruches. Actuellement, il n’y a pas d’étude sur ce matériel mais elle est projetée pour l’an prochain.

On passe ensuite è la présentation des résultats du groupe de travail sur la chrono-typologie de la sigillée paléochrétienne.

Le but est simple : déterminer la date d’apparition des différentes formes de DS.P. et, secondairement, apprécier la durée de production/utilisation de cette vaisselle. L’étude s’est appuyée sur 25 couches/contextes issus de 8 sites provençaux (cf. liste détaillée en annexe).

Une première expérimentation reposait sur la mise en tableau, pour chaque contexte, des associations de formes de sig. C1. D (en ordonnée) et de DS.P. (en abscisse). De savants calculs de péréquation permettaient de privilégier les rapports qui devaient être pertinents. Ces tableaux donnaient donc une image relativement juste : de la datation du contexte, des formes datantes de sig. C1. D, des formes de DS.P. majoritairement associées à ces formes datantes, des formes apparemment résiduelles de C1. D et de DS.P. Mais ces tableaux étaient peu manipulables et difficilement comparables entre les 25 contextes. Avant de les abandonner, ils nous ont cependant permis de confronter les datations de ces contextes et de les harmoniser.

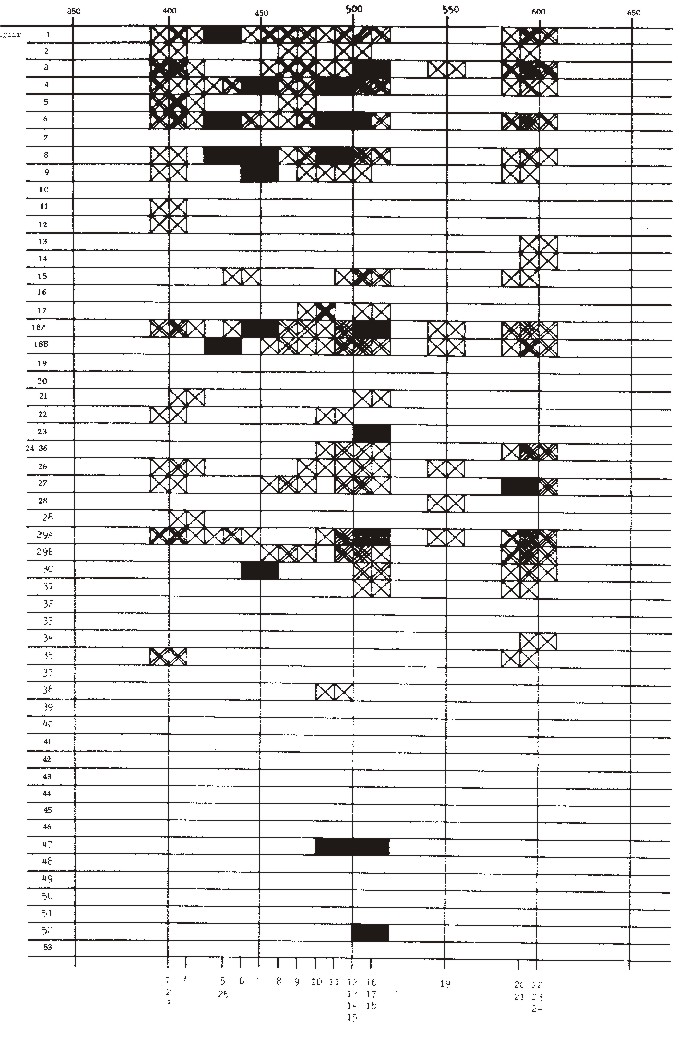

La seconde expérimentation met directement en relation les datations “absolues” fournies par la sig. C1. D des 25 contextes avec les formes attestées de DS.P. (cf. Tableau).

Les résultats obtenus sont tout à fait provisoires et on ne peut les lire qu’avec précaution. L’étude devra être reprise et tirer les leçons de la présentation qui en est faite aujourd’hui, la plus critique attention devant être portée sur les problèmes de datation. On soulignera ainsi quelques éléments qui, de toute évidence, affaiblissent ces premiers résultats

- le faible nombre de sites et de contextes considérés (nous nous sommes, pourtant, largement ouverts aux dernières recherches...) ;

- la faible quantité et qualité de matériel DS.P. pris en compte (31 fm. seulement, sur 53, dont quelques-unes sous représentées) ;

- la conception même du tableau déforme la réalité. Pour ne pas privilégier une forme dans un créneau chronologique, nous avons réduit ces derniers à une période de 20 ans ; la datation fournie par un contexte égale donc à ; le chiffre placé en bas de la feuille, dans l’axe de ces carrés, correspond à l’indice du site et du contexte (cf. liste en annexe).

Pour lire le tableau : les croix à l’intérieur de ces

signifient que la forme de DS.P. est représentée une ou plusieurs

fois dans le contexte du site ; une croix double, ou triple, signifie que

la forme est attestée dans 2, 3 sites différents à une période identique.

Les carrés noircis

indiquent que la forme de DS.P. a été recueillie intacte

ou quasi intacte (donc, à priori, comme étant “utilisée” à cette date ou

immédiatement avant cette date).

Quelques commentaires sur ces résultats.

Les datations proposées sont celles des contextes ; elles ont donc une tendance (?) à rajeunir l’ensemble du matériel contenu dans la couche. On a donc, vraisemblablement (?), la possibilité de vieillir de 10 ou 20 ans les propositions figurées sur le tableau pour s’approcher des dates de fabrication des DS.P. considérées.

La paléochrétienne pourrait donc apparaître, en Provence, entre 380 et

390. A cette période, la plupart des formes qui caractérisent cette vaisselle

prennent naissance et ces produits de la première génération s’inscrivent

dans une oeuvre d’envergure, avec un catalogue relativement complet.

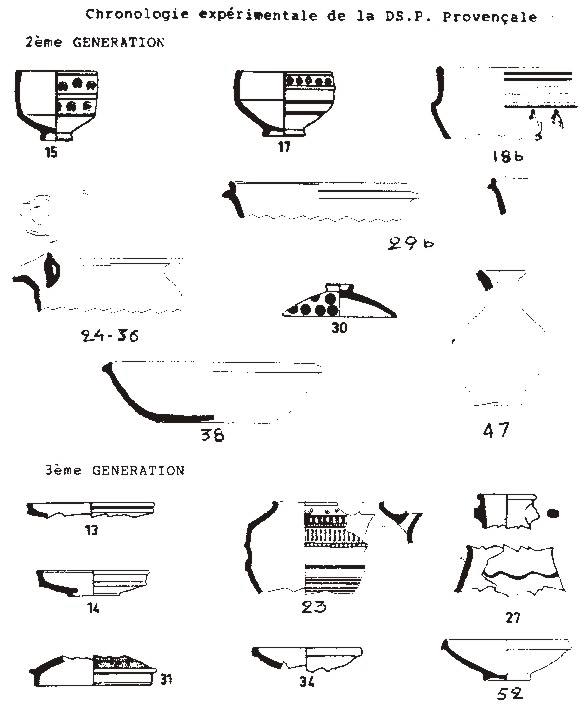

La première génération (à partir de 380/390) compterait, au moins, 18

formes : les assiettes des services à marli Rig. 1, 2 et 3, ou sans marli

Rig. 4, 5, 6, 11 et 12, l’assiette à bord en amande Rig. 8, le petit bol

à listel Rig. 9, le bol à épaulement et à profil régulier “marseillais”

Rig. 18A, de gros bols Rig. 21 et 22, une grande olla Rig. 25, différentes

formes de vases à liquide (Rig. 26, 28 et autres cruches en cours de classement);

le mortier Rig. 29A et le bol Rig. 35.

Le catalogue compte donc, dès le début, la totalité des assiettes (avec

et sans marli), en forte proportion ; les bols (coupes) sont également

bien représentés, mais toutes les formes ne semblent pas encore conçues.

Le bol Rig. 18A est en forte proportion.

La deuxième génération (première moitié du Ve s.) est moins bien cernée

chronologiquement. De nouvelles formes apparaissent incontestablement avant

le milieu du Vème s. (mais ne s’agit-il pas d’une carence de la documentation

archéologique et ces formes n’apparaissent-elles pas plus tôt ?). On note

ainsi les bols carénés Rig. 15 et 17 et le bol à épaulement “amolli” Rig.

18B, le vase fermé à bec tubulaire Rig. 24/36, le mortier à tranche mince

et listel moins marqué Rig. 29B, le couvercle Rig. 30, la jatte à lèvre

en amande (proche de Rig. 8) Rig. 38 et la cruche Rig. 47.

Le catalogue est donc complété par le vase à bec tubulaire ainsi que par

de nouveaux bols, de nouvelles cruches etjattes, et par un couvercle.

Une troisième génération (datation indéterminée) est à envisager, qui pourrait

se mettre en place dans la seconde moitié du Ve s. ou dans le VIe s. (en

même temps que la production de qualité inférieure bien connue, à pâte

grossière, généralement non engobée, souvent brut de tournage. I1 pourrait

s’agir des petites coupes Rig. 13 et 14, d’un autre vase fermé à bec tubulaire

Rig. 23, de la cruche Rig. 27, d’un second couvercle Rig. 31, et d’autres

petites coupes, Rig. 34 et 52.

Si cette génération existe bien, elle se limiterait à apporter un complément

de coupelles, de cruches et de couvercles.

L’Assemblée Générale de l’Association C.A.T.H.M.A. s’est tenue le 20 Mars

1987, durant la réunion. Après lecture du rapport moral et du rapport financier,

il a été procédé au renouvellement du Conseil d’Administration. Ont été

élus : M. Bonifay, Ph. Borgard, G. Demians d’Archimbaud, M.-A. Haldimann,

J.-P. Pelletier, J. Piton, C1. Raynaud, J. et Y. Rigoir, L. Rivet, N. Rohmann,

L. Vallauri et F. Villedieu.

A. Desbat et M. Picon sont membres de droit.

Pour faciliter les recherches sur les céramiques de l’Antiquité tardive

et du Haut Moyen Age dans la région lyonnaise, en Bourgogne et en Suisse,

il a été décidé la création d’une CATHMA-Lyon qui tiendra des réunions

indépendantes et conservera des liens privilégiés et des contacts étroits

avec la CATHMA.

Annexe.

Liste des sites et des contextes retenus pour l’étude sur la chrono-typologie

des sigillées paléochrétiennes (les numéros d’ordre renvoient aux indices

placés au bas du tableau).

1. Marseille-Bourse, Période 1 (M.-T. C.) : fin IVe/début Ve. C1. D. :

Martin NV IV, H. 50, 59, 61A et B, 67. DS.P. : Rig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

9, 11, 12, 18, 22, 25, 26, 29, 35.

2. Marseille-Bourse (2-697, M. B.) : fin IVe/début Ve. S. C1. D : H. 50,

61B. DS.P. : Rig. 3, 4, 5, 6, 18A, 29.

3. Saint-Julien-les-Martigues, Espace M, c. 2a : fin IVe/début Ve. Cl.

D : H. 61B. DS.P. : Rig. 3, 35.

4. Marseille-Bourse (2-698, M. B.) : début Ve. Cl. D : H. 50, 61B, 67,

81. DS.P. : Rig. 1, 3, 4, 5, 6, 18A, 21, 25, 28, 29A.

5. Saint-Julien-les-Martigues, Espace G, c. 3 : première moitié Ve. Cl.

D : H. 58, 59A, 67, 91A/B. DS.P. : 1, 4, 6A, 8 (2 objets), 18B (3 objets),

et 2 cruches (nouvelles formes Jf et L8).

25. Arles-Esplanade : milieu Vème. Cl. D : H. 50, 59, 61B, 67, 76, 91B.

DS.P. : Rig. 1, 6, 29.

6. Saint-Julien-les-Martigues, Espace P.10, c. 2a/b : milieu Ve. Cl. D.

: H. 58B, 61A, 61B (réparé), 71, 91 (C?). DS.P. : Rig. 4, 6, 8 (réparé),

15, 18, 29, et 1 pot à deux anses (nouvelle forme 58).

7. Aix-Cathédrale Saint-Sauveur, c. 5 : 420-460. Cl. D : H. 59A,67, 73A.

DS.P. : Rig. 1, 4, 6, 8 (2 objets), 9, 18, 30 (2 objets).

8. Marseille-Saint-Victor, Extérieur porche, c. 7 : milieu Ve. Cl. D :

H. 50, 61A et B, 76, 81, 82/84, 93/94. DS.P. : Rig. 1, 3, 4, 18A et B,

29B, et un goulot de cruche.

9. Saint-Blaise, Tours (S. G.) : deuxième moitié Ve. Cl. D : H. 61B, 76,

80, 81, 82/84, 87A et B, 91A/B, 12/110, 99, Martin NV IV. DS.P. : Rig.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18A et B, 26, 29B.

10. Marseille-Bourse (2-701, M. B.) : deuxième moitié Ve. Cl. D : H. 76,

80, 81, 87, 91A/B. DS.P. : Rig. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 17, 18, 25.

11. La Gayole, sect. II-III-IV, c. 6-fosse : fin Ve. Cl. D : H. 82/84, 87 (2 objets), 12/110, 104A. DS.P. : Rig. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18B, 22, 24/36,

29A, 38, 47.

12. Marseille-Saint-Victor, Cour sud, c. 6e : fin Ve/début VIe. Cl. D :

H. 99, 104A. DS.P. : Rig. 1, 18A et B, 25, 29B (et 1 nouvelle forme 61).

13. Marseille-Saint-Victor, Temple 2c : fin Ve/début VIe. Cl. D : H. 87,

99, 104A. DS.P. : Rig. 3, 4, 8, 9, 18A, 29B, et un goulot de cruche.

14. Aix-Cathédrale Saint-Sauveur, c. 3/4 : vers 500. Cl. D : Martin NV

IV, H. 59A et B, 61A, 80B, 82, 87A et C. DS.P. : Rig. 1, 6, 8 (?), 15,

18A et B, 29.

15. Marseille-Saint-Victor, Extérieur porche, c. 6 : vers 500. C1. D :

H. 61B, 67, 80, 87, 93/94, 12/110, 99. DS.P. : Rig. 2, 18A, 26, 29A et

B, 36.

16. Saint-Blaise, fosse 7f-2b : fin Ve/début VIe. C1. D : Martin NV IV,

H. 61B, 80, 81, 87A, 8 var., 87C, 121110, 91C, 99, 1001102. DS.P. : Rig.

1, 2, 4, 6, 15, 17, 18A, 18B, 22A, et 3 goulots de cruches.

17. Marseille-Bourse, rond. D-II-15, Période 3 (M.-T. C.) : début VIe.

C1. D : Martin NV IV, H. 58, 61B, 67, 76, 82/84, 85, 87, 91A/B, 93/94,

96/97, 91C, 99, 101 (?), 104A. DS.P. : Rig. 1, 3, 4, 6, 8, 18A, 21, 24/36,

25, 26, 29A et B, 30, 31.

18. Velaux-Sainte-Propice : fin Ve/début VIe. C1. D : Martin NV IV, H.

61B, 87B, 87C, 91C, 99, 12/110, 101 (?), 102, 104A. DS.P. : Rig. 1, 3, 4,

8, 15, 18B, 23, 30, 47 (?)

19. Marseille-Saint-Victor, Cour sud, c. 6b : milieu VIe. C1. D : H. 91C

et D, 99. DS.P. : Rig. 3, 18A et B, 25, 27, 29A.

20. Marseille-Bourse, sond. D-II-15, Période 4b : fin VIe. C1. D : H. 81,

90, 93/94, 96/97, 99B, 104B et C. DS.P. : Rig. 3, 6, 18A, 24/36, 26, 29A

et B, 30.

21. Marseille-Saint-Victor, Cour sud/Temple, c. 2a : fin VIe. Cl. D : H.

50, 61A, 67, 81, 82/84, 87, 89, 99, 91D, 104A et B. DS.P. : Rig. 1, 2,

3, 4, 6, 8, 9, 15, 18A et B, 29A et B, 31, 35.

22. Marseille-Bourse (2B-314, M. B.) : fin VIe/début VIIe. C1. D : H. 87,

90, 91C, 99, 104C, 91D, 105, 109. DS.P. : Rig. 1, 3, 13, 18, 24/36, 26,

29.

23. Saint-Blaise, sond. lb, c. 5 : fin VIe/début VIIe. Cl. D : H. 87A et

C, 91A, B, C et D, 93/94, 99, 101, 104, 107, 109. DS.P. : Rig. 3, 4, 6,

8, 14, 18A et B, 24/36, 26, 291A et B, 34.

24. Marseille-Bourse, sond. D-II-15, Période 5 : fin VIe/début VIIe. C1.

D : H. 50, 58, 61A, 91A et C, 93/94, 104B, 105. DS.P. : Rig. 1, 3, 6, 18B,

24/36, 26, 29A et B, 30.

(Les formes soulignées indiquent des objets complets ou pratiquement complets).

Vie associative