|

Téléchargez le fichier PDF |

CATHMA

Compte rendu de la réunion du 20 mars 1997

Présents : V. Belbenoit, M. Bonifay, S. Brien, F. Coeur-Mezzoud, E. Fedière,

D. Foy, O. Ginouvez, J. Guerre, M. Leenhardt, S. Mauné, F. Paillard, J.P.

Pelletier, D. Pieri, M. Piskorz, J. Piton, M. Poguet, J.M. Poisson, Y.

et J. Rigoir, D. Rouquette, L. Rivet, R. Sabrier, C. Sanchez, S. Saunier,

P. Sejalon , M. Valente, L. Vallauri.

Excusés : G. Démians d’Archimbaud, C. Richarté, J.-C. Treglia, M.

Vecchione.

Accueil à la maison de fouille d’Ensérune (Il) par O. Ginouvez.

1- Narbonne, rue de l’Hôtel Dieu

Les fouilles de sauvetage du Centre Hospitalier Général, menées en 1996 par une équipe AFAN sous la direction de O. Ginouvez ont mis en évidence dans cette zone péri-urbaine, une nécropole occupée depuis le Haut Empire jusqu’au XVIIle s. La phase qui nous intéresse (phase II) concerne une période d’inhumation comprise entre le IVe et le VIe s. (sarcophages, tombes en coffre et en bâtière de tegulae et tombes en amphores). Un puits, dont le comblement est associé à cette phase, a recoupé les fondations d’un mausolée (?) circulaire. Le curage a livré un abondant matériel (5630 tessons), bien conservé ce qui explique le chiffre peu élevé du NMI par rapport au nombre de tessons (tableau). A la céramique (vaisselles et amphores) était associés un lot de verres contemporains (étude D. Foy), des restes de faune et coquillages et où le cheval est attesté comme animal de boucherie. 24 monnaies dont 14 identifiées sont datées de 387-408. L’ensemble est particulièrement homogène et ne compte pratiquement aucun matériel résiduel ni aucune pollution des siècles précédents.

L’étude du mobilier est effectuée par V. Belbenoit dans le cadre d’un Diplôme de l’École Pratique des Hautes Études sous la direction de J.M. Poisson.

Les amphores

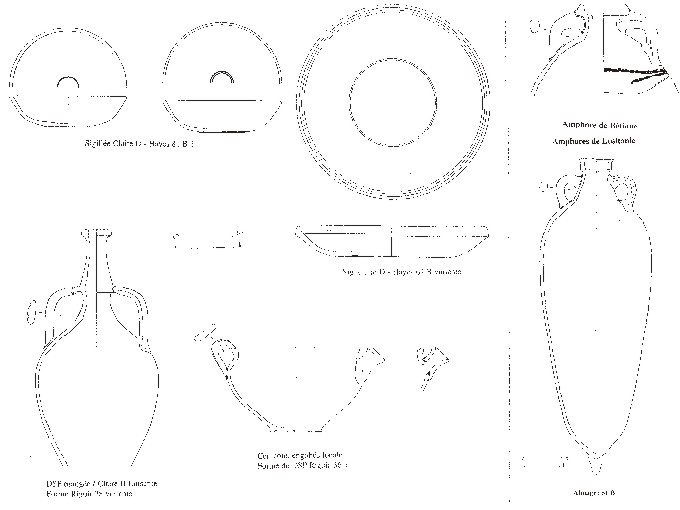

Les productions hispaniques (68%0) dominent, suivies des africaines (25%) et de rares italiques et orientales. (tableaux). Les amphores hispaniques sont représentées par les formes Almagro 51A/B (NMI = 34), Beltran 72 (NMI = 2), Almagro 51C (NMI = 5), Dressel 23 (NMI = 34). Les participants à la réunion s’interrogent sur l’origine précise de ces amphores pour lesquelles on relève une demi-douzaine de pâtes différentes : en particulier, les types Almagro 51 A/B et 551C (dont les pâtes sont radicalement différentes) sont-ils tous d’origine lusitanienne ? La question pourrait être posée à Françoise Mayet. Au sein des amphores africaines, on note une majorité absolue de conteneurs cylindriques de moyenne dimension, en particulier les sous-types 2 et 3 du type Keay XXV (NMJ = 21) ; ils sont associés à quelques spatheia (NMI = 2) et seulement deux amphores cylindriques de grande dimension (types Keay XXVII et XXXVI). Le faciès des amphores africaines est donc très nettement antérieur à ceux dont la datation est située dans le second quart ou au milieu du Ve s. et qui comprennent une majorité de conteneurs cylindriques de grande dimension (notamment de type Keay XXXV) et de spatheia, par exemple ceux de Tarragone-Vila Roma (Ted’A 1989), Dramont E (Santamaria 1996), Bourse, aire 1-période 1 (Bonifay 1986) ; il se rapproche plutôt de celui d’Arles-Esplanade (Congès et al. 1991) attribué au début du Ve siècle. Les amphores italiques comprennent seulement 2 exemplaires du type Keay LII. Les amphores orientales, commentées par Dominique Pieri, offrent seulement deux types précoces : une variante ancienne de L.R.A. 1 (variante Egloff 168) à col long et étroit et pâte très rugueuse, comparable à un exemplaire de la grotte de la Fourbine (Congès et al. 1983) et des variantes particulières de L.R.A. 4, l’une caractérisée par une encolure très étroite (diam. : 7 cm), l’autre par un très grand module. Ces types précoces sont généralement absents des contextes plus tardifs énumérés plus haut. Notons enfin dans cet ensemble une amphore cylindre africaine de moyenne dimension en cours de découpage et une entièrement décapitée qui montrent les liens avec la nécropole ainsi qu’une bétique Dressel 23 (?), dont une anse avait été cassée au moment du façonnage et cuite sans la remplacer.

Les lampes

A côté de 2 lampes africaines à pâte claire Deneauve XI et une en sigillée Atlante VIII, on remarque des fabrications locales en pâte claire : une imitation de lampe en sigillée africaine à rinceaux type Atlante VIIIB (modèle des ateliers du sud de la Tunisie) et trois imitations de lampes types Atlante VIIIA ou C1 à décor moulé d’un chien courant, identiques à des exemplaires du clos de la Lombarde (Sabrié 1991, fig. 112, n° 196-199). C’est une constante des contextes du premier quart du Ve s. en Gaule de ne comporter aucune lampe en sigillée africaine de type Atlante X : Narbonne-Clos de la Lombarde (Sabrié 1991), Arles-Esplanade (Congès et al. 1991), et même le contexte plus tardif de Tarragone-Vila Roma (Ted’A 1989, 188).

Les vaisselles

L’ensemble ressemble fortement au faciès des céramiques du Clos de la Lombarde et comprend majoritairement des DS.P. (près de 5090 NMI) et diverses engobées en pâte calcaire sans doute de même origine.

- Les céramiques culinaires kaolinitiques à pisolithes sont absentes. On note 12% de grises régionales à pâte sableuse ( olla, couvercle, jatte..) et une quantité équivalente en diverses pâtes beiges d’origine locale ou importée (mortiers..).

- La commune importée réunit des productions africaines : une cruchette à panse cannelée Cathma type 2, un mortier Cathma type 1, un pot à anse Cathma type 3 ainsi qu’une marmite et un couvercle, une marmite de Palestine à bord coupé Cathma type 4 et une marmite modelée micacée. Cet assemblage est commun au Ve s. sur tous les sites de Méditerranée occidentale (Reynolds 1995)

- Les sigillées africaines : en quantité équivalente aux deux précédentes (12/0) Le répertoire de formes est très restreint. On distingue deux exemplaires Hayes 73A en production C4. La production D comprend 1 ex. Hayes 50B variante, 4 ex. Hayes 61A/B, 1 ex. Hayes 64, 1 ex. Hayes 67, 3 ex. Hayes 80/81, 4 ex. Hayes 91B. Les plats Hayes 61 sont difficiles à classer mais ne paraissent pas ressortir de la variante B classique ; ils se rapprochent plutôt des variantes intermédiaires A/B, proches par exemple de la forme El Mahrine 4.3. Même difficulté pour les bols hémisphériques qu’il faut peut-être classer en forme 81B : la pâte de ces trois bols est particulière : orange très clair, granuleuse, recouverte d’un engobe orange mat dessinant des coulures à l’extérieur. Le décor du plat Hayes 67 appartient au style A(ii)/A(iii). Ce faciès des sigillées africaines est très proche de celui du Clos de la Lombarde (Sabrié 1991).

- La DS.P. Un premier examen révèle une identité d’aspect avec le lot de la Lombarde. La proportion cuisson oxydante/cuisson réductrice est équivalente, l’aspect des pâtes et des engobes similaire. On retrouve certaines pièces de grande qualité de fabrication et de conservation. Par contre le vaisselier diffère : en orangé le bol de forme 6 typique des fabrications languedociennes paraît absent à l’Hôtel Dieu. En gris, l’égalité est mieux respectée comme la fréquence répétée des formes 15. Les assiettes sont ici plus abondantes : 50 % en orangé, 2590 en gris contre 12 et 17 % à la Lombarde.

Le catalogue des poinçons paraît assez restreint. Rouelles et palmettes s’organisent en couronnes multiples sur les fonds, un carré se trouve répété sur un listel de forme 9, comme une rouelle à la Lombarde. Cette décoration présente l’exubérance habituelle dans ce groupe. Certains poinçons ont déjà été répertories comme le carré 3995 imprimé sur 3 pièces à la Lombarde et sur une autre exportée en Camargue. D’autres sont inédits comme la rouelle 4963. Une disparité entre des sites proches n’est pas insolite : à Marseille, les dernières fouilles révèlent entre 20 et 5090 de poinçons nouveaux.

Le rattachement à cette catégorie de pièces non décorées mais engobées reste à préciser. Il paraît évident pour un pot à bec verseur et à une anse de même forme que celui de la Lombarde et pour les bouteilles-amphores élégantes de forme 28 dont le profil se retrouve utilisé en Provence (Toulon).

Une cruche en vraie Luisante (type Portout 93) se distingue nettement du lot à revêtement argileux.

Les verres

Très homogènes de couleur verdâtre à l’exception de 5 bleutés, réunissent une quarantaine de pièces minimum. L’éventail des formes est réduit à des gobelets à décor gravé (Foy forme 2), à décor de pastilles bleues (Foy forme 13a.b) ou sans ornementation, une bouteille à décor moulé et dépressions très originale et sans parallèles. Une bouteille bicéphale soufflée dans un moule en deux parties, traditionnellement datée du IIIe-IVe s.est aujourd’hui reconnue comme une importation orientale du début du Ve siècle.

Le contexte de Narbonne-Hôtel Dieu paraît extrêmement homogène (plus homogène que celui du Clos de la Lombarde) ; il constitue un précieux point d’ancrage typologique pour le début (premier quart ?) du Ve siècle. L’étude qui en est faite par Vincent Belbenoît est de grande qualité et devrait déboucher très prochainement sur une publication qui fera date.

2 - Narbonne, Sainte-Eutrope rue du Boudin Blanc

Fouille de sauvetage urgent réalisée en 1995 par P. Alessandri. Présentation du matériel par C. Sanchez. Issu du comblement d’une grande fosse, il est caractérisé par la présence de nombreuses amphores, peu de vaisselles fines, un petit seau en bronze.

- Amphores orientales : LRA 3 en quantité (à lèvre triangulaire), LRA 1 et IA, LRA 4 (amphores de Gaza) ;

- Amphores hispaniques : Dressel 23, Almagro 51 A/B “dégénéré” (cf. Port Vendres Almagro 51 c (brûlée) - Amphores africaines : Keay XXV, Tripolitaine 111 (apparenté à). Africaine 1 (pâte de Salakta), une amphore indéterminée. La datation de ce contexte d’après les amphores serait du courant du Ve s. (plus tardif que le puits de l’Hôtel Dieu).

- la céramique fine : 2 DS.P., deux lampes dont une avec chrisme, africaine de cuisine Hayes 196197. Présence également de nombreuses céramiques non tournées en pâte brune.

Bibliographie

Ted’A 1989 : Aquilué Abadias (X.), Terra sigillata africana, in Ted’a, Un abocador del segle l’ D. C. en el forum provincial de tàrraco, Tarragone 1989, p 123-155. Bonifay 1986 : Bonifay ( M.), Observations sur les amphores de Marseille d’après les fouilles de la Bourse, (1980-1984), Revue Archéologique de Narbonnaise XIX, 1986, p 269-305. Congès et alii, 1983 : Congès (G.), Bonifay (M.), Brun (J.-P.), Pasqualini, (M.) -Un dépotoir de la fin de l’Antiquité dans la grotte de La Fourbine, St. Martin de Crau, Revue Archéologique de Narbonnaise, 1983. p.347-36.1. Congès-Leguilloux 1991 : Congès (G.), Leguilloux (M.) - Un dépotoir de l’Antiquité Tardive dans le quartier de l’Esplanade à Arles, Revue Archéologique de Narbonnaise 24. 1991, pp. 201-234. Foy 1995 : Foy (D.), Le verre de la fin du IVe s. au VIIle s. en France méditerranéenne, premier essai de typoehronologie, in Foy (D.) (Ed.), Le verre de l’Antiquité tardive et du haut Moyen-Age, Typologie, chronologie, diffusion, Actes des 8e rencontres de 1 A.F.A.V. (Guirv-en-héxin, nov. 1993), Guiry-en-Vexin 1995, p 212 sq. Reynolds 1995 : Reynolds (P.), Trade in the Western Mediterranean AD 400-700 : The Ceramic Evidence, BAR IS 604, Oxford 1995. Rigoir 1991 : Rigoir (Y. et J.), Les dérivées-des-sigillées paléochrétiennes, in Solier (Y.) (dir.), La basilique paléochrétienne du Clos de la Lombarde, à Narbonne, Cadre archéologique, vestiges et mobiliers. Revue Archéologique de Narbonnaise Supplément 23, Paris 1991, p 123-214. Sabrié 1991 : Sabrié (R.) et (M.), Les céramiques importées, Ibid. Santamaria 1995 : Santamaria (C1.), L’épave Drumont E à Saint Raphaël (Ve s. ap. J.-C.), Archaeonautica 13. 1995.

Prochaine réunion au Museu d’Arqueologia de Catalunya, Empùries, Apartat de Correus 21, 17130 Empùries-l’Escala. Tel. (972) 77 02 08.